どんなLGBT研修が効果的? ダイバーシティ担当者が知っておきたい選び方

近年、企業におけるダイバーシティ推進の重要性がますます高まっています。なかでも、LGBTQ+やジェンダーに関する理解促進は、誰もが働きやすい職場環境を築くうえで不可欠です。

とはいえ、日々新しい情報が発信され価値観のアップデートが早いLGBTQ+やジェンダーに関するトピックに、どのように取り組んでいいのかわからない…。どんな取り組みが効果的なんだろう。

そんなふうに感じているダイバーシティ担当の方も多いのではないでしょうか?

この記事では、ダイバーシティ研修の担当になったときの研修の種類や選び方のポイントについてご紹介します。

ダイバーシティ研修、どんな種類があるの?

ダイバーシティ研修と一口に言っても、その形式は様々です。自社の状況や目的に合わせて最適なものを選ぶことが成功の鍵となります。

①講義形式

講師が登壇し、参加者に対して知識や情報を提供する一般的な研修スタイルです。

- メリット:

- 基礎知識を効率的に習得できる: 一度に多くの従業員に体系的な情報を提供できるため、ダイバーシティの基本的な概念や用語を効率的に学ぶことができます。

- 専門家から直接学べる: 専門家である講師から、最新の情報や専門的な知見を得ることができます。

- デメリット: 一方通行になりがちで、参加者の主体的な学びにつながりにくい場合がある。

②ワークショップ形式

参加者がグループに分かれ、ディスカッションやロールプレイングを通じて学びを深める形式です。

- メリット:

- 当事者意識を高められる: 参加者同士の活発な意見交換やロールプレイングを通じて、自分ごととしてダイバーシティを捉えることができます。

- 実践的なスキルを習得できる: 実際の事例を元に議論することで、多様な視点を養い、具体的な行動につなげるための実践的なスキルを身につけられます。

- デメリット: 進行役のスキルが求められる。参加人数によっては開催が難しい場合がある。

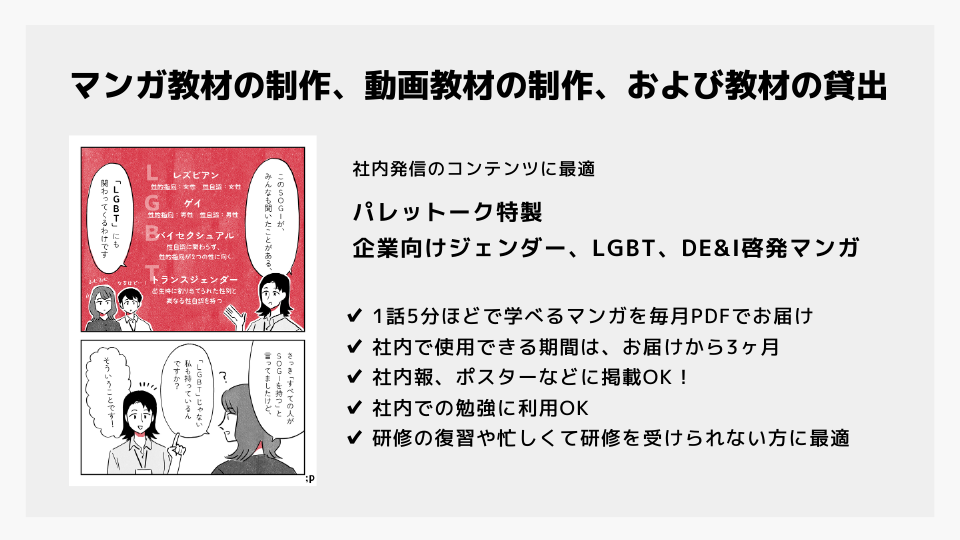

③貸し出し教材(マンガ・書籍など)

企業内で活用できる教材を借り受け、従業員が各自で学習する形式です。

- メリット:

- 活用の幅が広い: 休憩時間や通勤時間など、従業員一人ひとりのペースで学習できます。ワークショップや社内イベントでの展示など、様々な場面で活用できます。

- 継続的な学習につながる: 一度読んだ後も繰り返し読み返すことで、知識を定着させ、継続的なインプットを促すことができます。

- 具体的なシチュエーションを想像しやすい: マンガはストーリー仕立てになっているため、登場人物の感情や葛藤を通じて、リアリティのある具体的なシチュエーションを想像しやすくなります。

- 費用を抑えやすい: 研修講師を招くよりも費用を抑えて手軽に導入でき、継続もしやすい形式となります。

- デメリット: 強制力がないため、受講率や学習効果が個人の意欲に左右される。

④社内報・ポスター・冊子

情報伝達や啓発を目的とした、印刷物による情報発信です。

- メリット:

- 手軽な情報発信: 視覚的に分かりやすく、従業員が気軽に手に取って読めるため、広範囲に情報を届けることができます。

- 継続的な啓発が可能: 常に目にする場所に掲示したり、定期的に発行したりすることで、継続的にダイバーシティへの意識を喚起できます。

- デメリット: 一方通行の情報提供になりがちで、深い理解にはつながりにくい。

⑤オンデマンド形式

事前に録画された動画コンテンツなどを、参加者が好きな時間に視聴する形式です。

- メリット:

- 場所や時間を選ばない: 参加者の都合に合わせて学習できるため、多忙な社員でも受講しやすく、部署や拠点を超えた研修にも対応できます。

- 繰り返し学習が可能: 自分の理解度に合わせて、何度も見返すことができるため、知識を確実に定着させることができます。

- デメリット: 質問や疑問をすぐに解消できない。受講者のモチベーション維持が難しい場合がある。

従業員に深く、広く理解を促すには?「貸し出しマンガ教材」がおすすめ!

多くの研修形式がある中で、特におすすめしたいのが貸し出しマンガ教材の活用です。特に、LGBTQ+やジェンダーに関するテーマは、センシティブな内容も含まれるため、一方的な講義や硬いテキストだけでは伝わりにくい側面があります。その点、マンガ教材には以下のような大きなメリットがあります。

マンガ教材がダイバーシティ研修に最適な理由

- 共感を呼びやすい: ストーリー性のあるマンガは、登場人物の感情や葛藤を通じて、読者の共感を呼びやすく、多様な視点への理解を深めます。

- 親しみやすい: むずかしい専門書や論文を読むことに抵抗がある従業員でも、マンガなら気軽に手に取ってもらえます。学習へのハードルが下がり、より多くの人に情報が届きやすくなります。

- 視覚的に分かりやすい: 複雑な概念やデリケートな話題も、イラストやキャラクターを通して視覚的に分かりやすく表現できます。

- 議論のきっかけになる: マンガの内容について従業員同士で感想を共有したり、疑問点を話し合ったりすることで、自然な形でダイバーシティに関する対話が生まれます。これは、社内報やメルマガではなかなか実現しにくい効果です。

- 継続的な学習を促す: 一度読んだ後も、繰り返し読み返すことで理解を深めることができます。また、新しい情報や視点に触れるきっかけにもなり、継続的な学習習慣を育むことにもつながります。

PALETTALKのマンガ貸出サービスで、効果的なダイバーシティ研修を

長年にわたりLGBTQ+に関する発信を続けてきたPALETTALKが提供するマンガ教材は、企業における具体的なシチュエーションを多数収録しています。共感を呼ぶストーリーと、実際の行動に繋がる実践的な内容で、従業員の理解を深めます。

女性活躍、LGBTQ+、障がい、その他様々なラインナップから、自社で今必要としているテーマを選んで借りることが可能です。

<PALETTALKのマンガ活用例>

- イントラネットや社内メルマガで配信: PDF形式でイントラネットに掲載したり、社内メルマガに添付したりすることで、より多くの従業員が時間や場所を問わずに閲覧できます。

- ワークショップと合わせて活用: ワークショップの事前学習として、またはグループディスカッションのテーマとして活用することで、参加者の理解を深め、より活発な意見交換を促します。

- 社内イベントでの紹介: ダイバーシティ推進週間などに合わせて紹介し、貸し出しを促進します。

- 新入社員研修への導入: 入社時に多様性への意識を高めるための第一歩として活用します。

マンガ教材は、従業員一人ひとりが「自分ごと」として多様性について考え、理解を深めるための強力なツールとなります。社内報やメルマガで情報発信するだけでなく、マンガという親しみやすいメディアを通して、より深く、そして幅広くダイバーシティの意識を浸透させましょう。

また、ご希望に応じてオリジナルのマンガ制作や、マンガを活用したワークショップ・講演の実施も可能です。 マンガ教材を起点に、貴社に最適なダイバーシティ推進施策をご提案します。

ぜひお気軽にお問い合わせください。

研修を成功させるためのポイント

どんな形式の研修を選ぶにしても、研修を成功させるためにはいくつかの共通するポイントがあります。

1. 目的を明確にする

「なぜこの研修を行うのか」「研修後、従業員にどうなってほしいのか」を具体的に設定しましょう。例えば、「LGBTQ+に関する基本的な知識を習得し、差別や偏見のない言動を意識する」といった具体的な目標を立てることが重要です。

2. 経営層のコミットメントを得る

トップがダイバーシティ推進に積極的に関わる姿勢を示すことで、従業員の意識も高まります。研修の冒頭で経営層からのメッセージを発信したり、経営層自身が研修に参加したりすることも有効です。

3. フォローアップ体制を整える

研修は一度行って終わりではありません。研修で得た知識や気づきを実践に結びつけるためのフォローアップが重要です。たとえば、社内報での継続的な情報発信、相談窓口の設置、定期的なアンケート調査などが挙げられます。

4. 継続的な取り組みとする

ダイバーシティ推進は一朝一夕で成し遂げられるものではありません。研修を単発のイベントで終わらせず、継続的な取り組みとして計画に組み込むことが大切です。定期的な研修の実施はもちろん、社内報やメルマガ、ポスターなどを活用して、常にダイバーシティに関する意識を喚起し続けることが重要です。

まとめ

ダイバーシティ研修は、知識を学ぶだけでなく、従業員一人ひとりの意識を変え、行動に繋げることが大切です。さまざまな背景を持つ人々が安心して働ける環境を作るためには、表面的な理解だけではなく、心から共感し、お互いを尊重する気持ちを育むことが欠かせません。

ぜひ、今回ご紹介した「貸し出しマンガ教材」を、あなたの会社でも活用してみてください。親しみやすいマンガを通じて、従業員の皆さんがダイバーシティについて深く学び、誰もが自分らしく輝ける職場づくりの一助となることを願っています。

より具体的な制度設計やトラブル時の対応、社外への情報発信、あるいは「マイクロアグレッション」のような専門用語について詳しく知りたい場合は、お気軽にご相談ください。