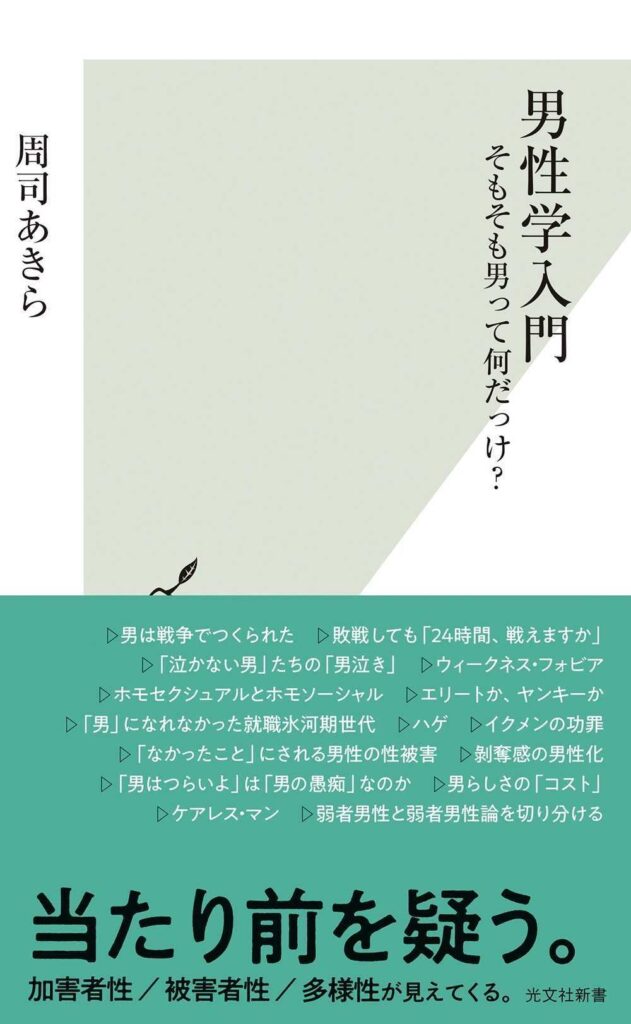

周司あきら『男性学入門 そもそも男って何だっけ?』

今回の記事では、選書フェア「 “ストレート”じゃない未来をあなたと想像するためのブックフェア」にご参加いただいた周司あきらさんによる『男性学入門 そもそも男って何だっけ?』をご紹介します。

そもそも男性学ってなに?

みなさんは、「男性学」という言葉を聞いて具体的にどのような内容をイメージするでしょうか?

「フェミニズムの『男性版』ってこと?」

「『男性』学というのだから、男性について考える学問でしょう」

漠然とそのようにイメージする方もたくさんいると思いますが、では「男性について考える」とは一体どういうことなのでしょうか?

近年、男性の生きづらさに注目が集まる場面も増えてきており、また男性の育児休業取得を促す企業の取り組みや法改正も進んでいます。

従来の「男性」とは異なる役割が期待されるようになってきた現在、たとえば次のような疑問を感じている方も多いのではないでしょうか?

- なぜ男性は「強くあるべき」「感情を表に出すべきではない」と言われるの?

- 男性が直面する問題(長時間労働や孤立、育児への参加の難しさなど)はどうして生まれるの?

- フェミニズムが社会にもたらした変革の中で、男性の役割や意識はどのように変化してきたの?

- 一昔前の「稼げる」男性像は、若い男性の実態とズレているのでは?

私たちは、生まれた瞬間から「男の子/女の子らしさ」といった性別の規範に囲まれて育ちます。こうした規範は、ときに私たちを窮屈にさせ、生きづらさを感じさせることもあります。

フェミニズムや女性学は、まさにこの「ジェンダー」のあり方や成り立ちを分析・批判し「女性とはなにか」について考え続けてきました。

では、男性学の問いは、フェミニズムや女性学が行ってきた問いとどのような関係にあるのでしょうか?それは、単純に「男性と女性を入れ替えただけ」なのでしょうか?

男性学の「これまで」と「これから」つなげる一冊

そもそもアリストテレスの時代から、学問一般は「男性」を中心に展開されてきました。

ここでいう「男性を中心に」とは、単に学問の担い手が男性に偏っていたというだけでなく、研究対象としての「人間」を「男性(man)」と前提して発展してきた側面を含みます。

こうした学問や社会の前提を批判し、「女性も人間である」と声を上げたのがフェミニズムや女性学ですが、男性学はまさにこの「これまで不問に付されてきた『男性らしさ』に向き合う試み」ということができるのではないでしょうか。

「男性学は、どのような時代背景の中で生まれ、どのような変遷を経てきたのか」

「フェミニズムや女性学とどのような影響関係にあったのか」

「男性学とは、どのような問題に、どのような立場から取り組む学問なのか」

今回ご紹介する『男性学入門』は、戦争や経済状況の変化も含めて歴史的な流れをわかりやすく整理するとともに、男性学がこれまで向き合ってきた、あるいは今まさに直面しているテーマや議論を具体的に幅広く紹介しています。

男性学が問い直してきた「男性」のあり方の歴史、そしてその「問い」からもこぼれ落ちてしまいがちな多様な男性のあり方、そしてひいては「人間(man)」のあり方についても、あらためて考え直すヒントが詰め込まれています。

フェミニズムに馴染みのある方も、ない方も。

シスジェンダーや異性愛者には当てはまらない、性的マイノリティの方も。

自分自身の問いに向き合うためのたしかな土台が作られていく感覚と、これまで「あたりまえ」とされてきた事柄に新しい光が当てられることから得られる学びの興奮、その両方を楽しめる1冊です。

書籍情報

『男性学入門 そもそも男って何だっけ?』周司あきら 著

2025年 光文社

定価990円(本体900円)

新書 264ページ

著者プロフィール

周司あきら

作家、主夫。昔の自分が読みたかった言葉や、昔の自分には想像できなかった文章を書いて生活してます。著書に『トランス男性による トランスジェンダー男性学』(大月書店)、共著に『埋没した世界 トランスジェンダーふたりの往復書簡』(明石書店)など。『エトセトラVOL.10』(エトセトラブックス)では男性学特集の編集を担当しました。