【マンガで解説】職場でのセクハラをなくすために知っておきたい基礎知識

【この記事には、性暴力や二次加害に関する言及・表現があります。フラッシュバックなどの心配がある方は、ご自身の状態に注意してお読みください。】

男女雇用機会均等法が改正され、事業者にセクシュアルハラスメント(セクハラ)防止の取り組みが義務付けられてから、もうすぐ18年になります。

「セクハラは止めるべきもの」という考え方は、社会の中で当たり前になりつつありますが、その一方で、

「被害者にも落ち度がある」

「受け流せばいい」

といった考え方はいまも根強く残っています。

そのため「うちではそういう話は聞かない」と思われている職場でも、実際には社員が声を上げられず、被害が見過ごされていることも少なくありません。

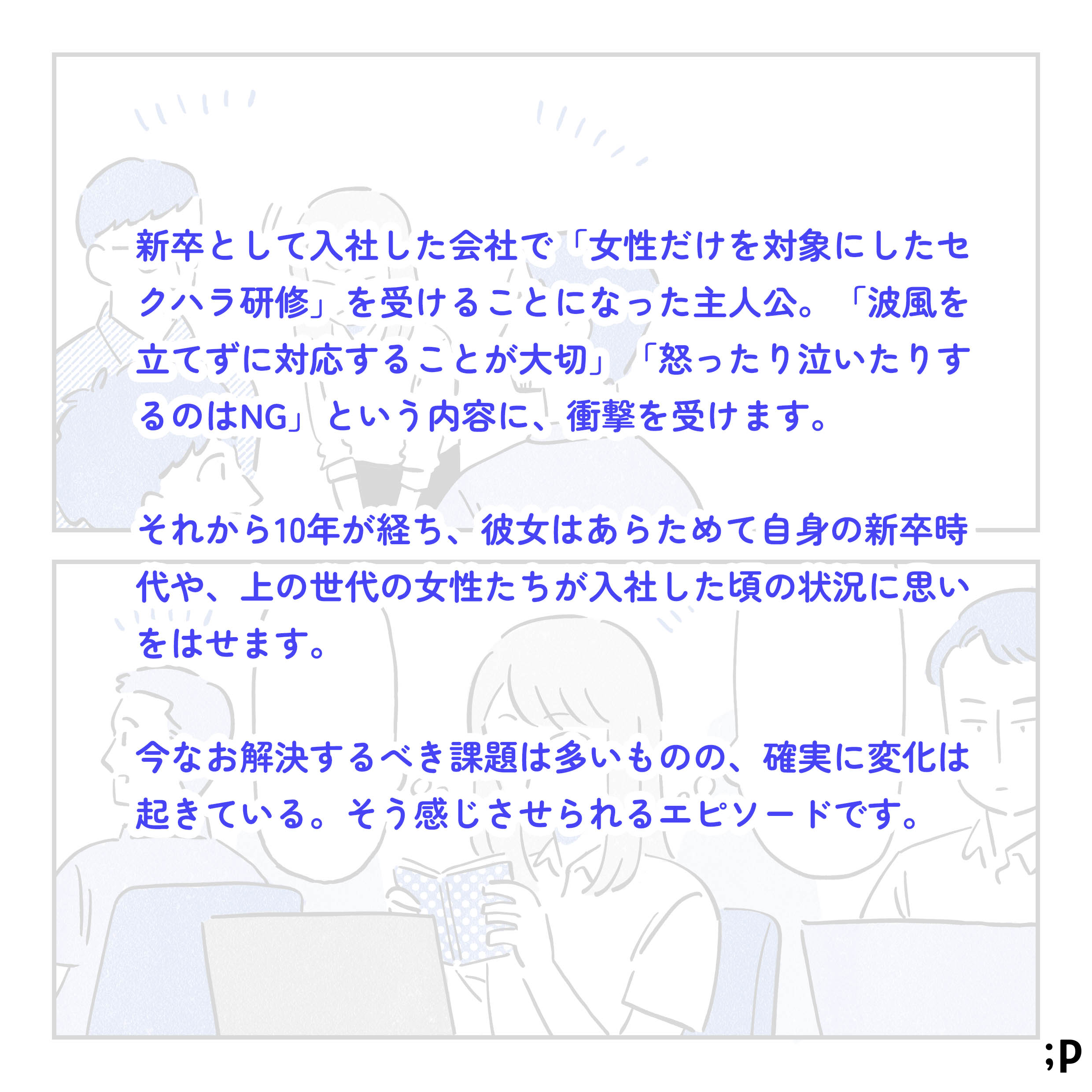

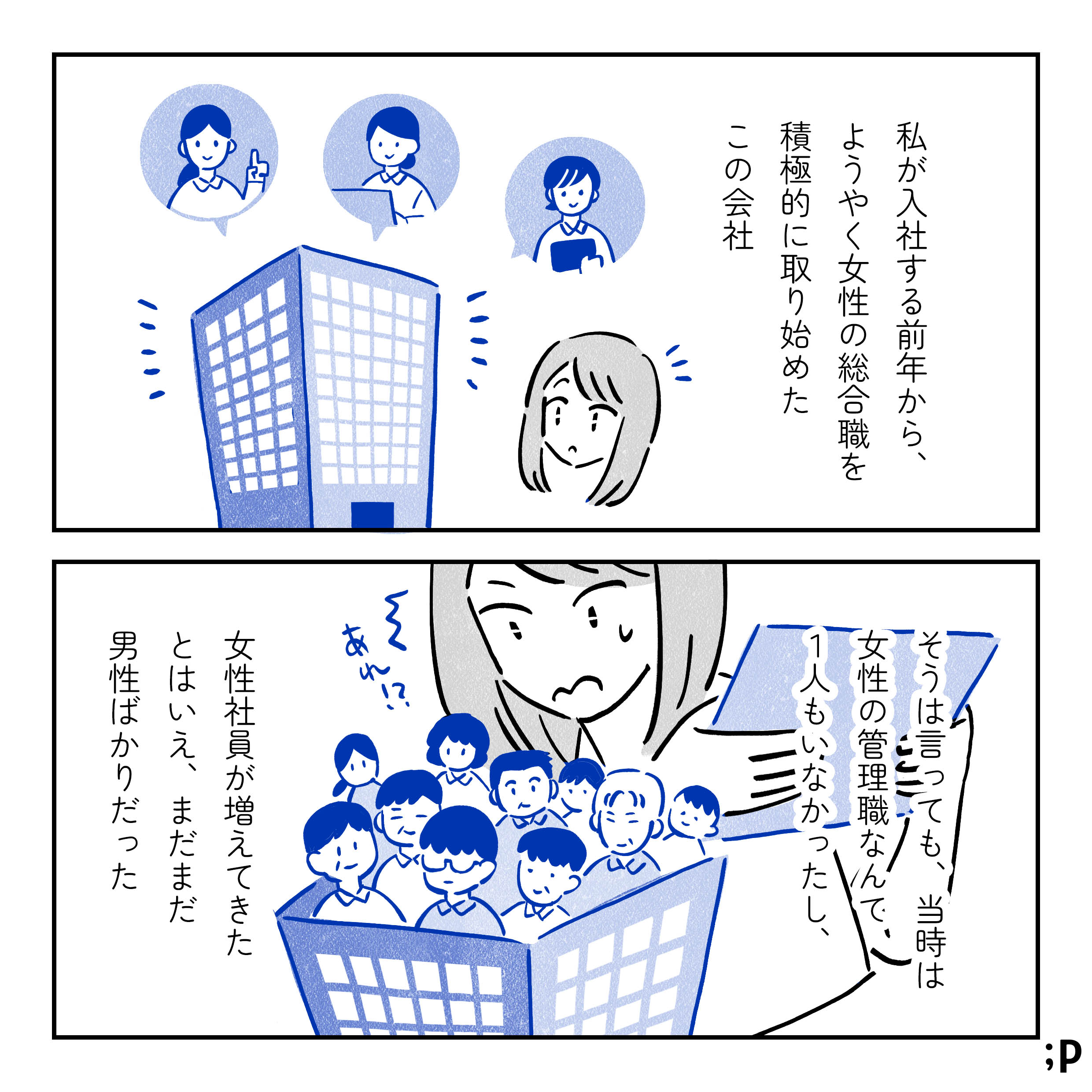

今回の記事では、新卒入社時に女性社員だけを集めた研修で「セクハラは波風を立てずに受け流すべきだ」と指導された体験マンガを紹介しながら、セクハラの意味という基本的な部分や、その後に起こり得る二次被害についても考えてみたいと思います。

そもそもセクハラって?

セクハラとは、「セクシュアルハラスメント(sexual harassment)」の略で、相手を不快にさせたり、動揺させたり、場合によっては恐怖心や屈辱感を与えてしまうような性的な言動のことをいいます。

本来「セクハラ」という言葉は、相手の同意のない性的なコミュニケーション全般を指します。

ただし、日本の法律上では「職場におけるセクハラ」に絞って、次の2つのタイプに分類して考えられています。

① 対価型セクハラ

性的な言動に応じるかどうかによって、人事評価や雇用条件に不利益・利益が生じるケース。

(例:事業主から性的関係を要求されたが拒否したため解雇された)

② 環境型セクハラ

性的な言動によって就業環境が悪化し、働く能力や意欲に重大な悪影響が生じるケース。

(例:同じ空間に性的な内容の会話を頻繁にしている同僚がいるため、苦痛に感じ、心が休まらない。)

これらの例からわかるように、セクハラとは性別や立場に関係なく、どこでも、誰にでも起こりうる暴力なのです。

悪意がなくても被害者を傷つける「ヴィクティム・ブレイミング」

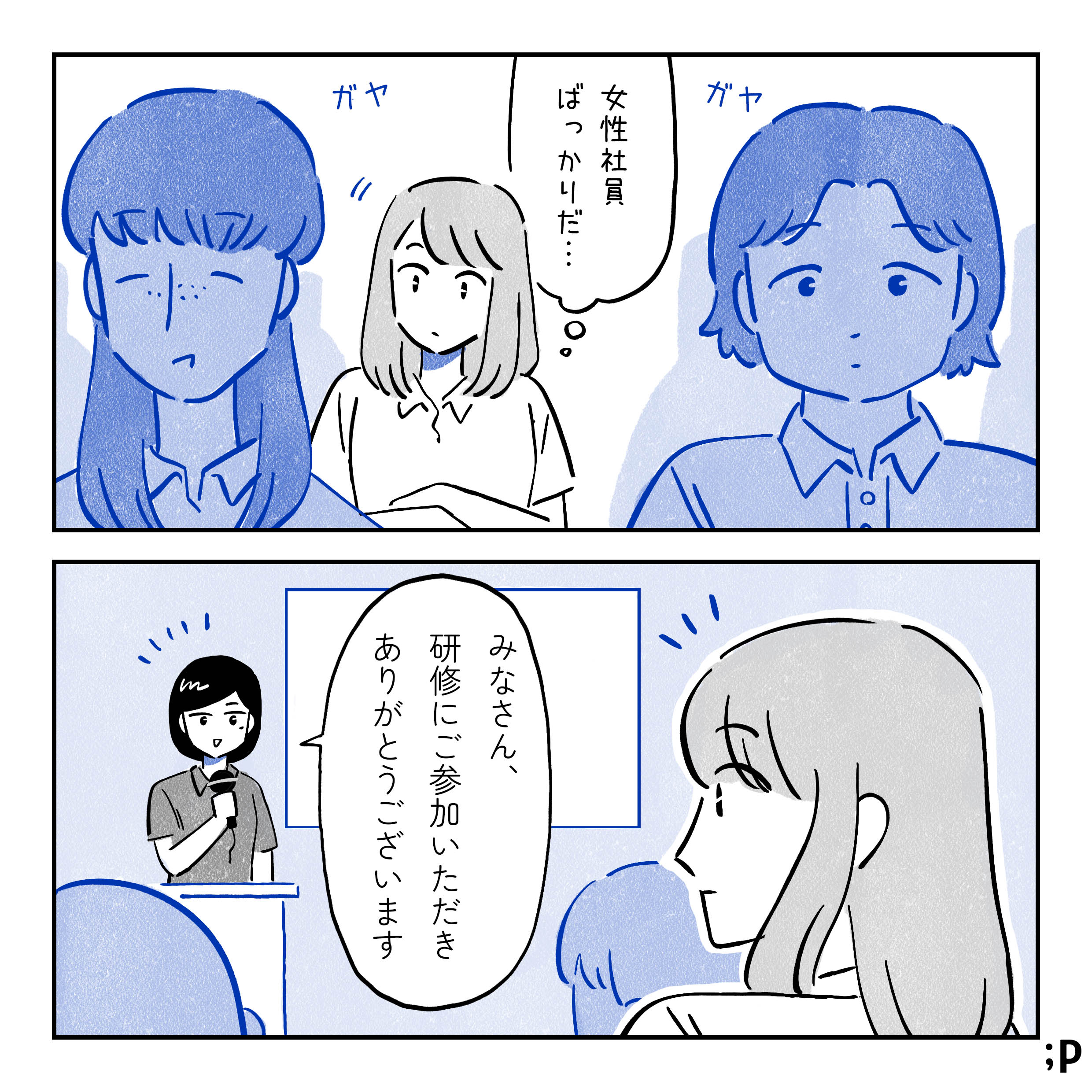

マンガの主人公が10年前に受けたセクハラ研修では、女性社員だけを集め、次のような指導が行われました。

- 「波風立てずにスマートに受け流すことが大切」

- 「怒ったり泣いたりするのはNG」

これは被害の深刻さを軽視し、「対応できないのは被害者の責任だ」とする考えを植えつけるものです。こうした態度は、ヴィクティム・ブレイミング(Victim-Blaming/被害者非難) を助長する典型的な例と言えます。

ヴィクティム・ブレイミング(Victim-Blaming、被害者非難)とは、性暴力の被害にあった人に対し、その責任が被害者にあるかのような発言や、被害体験自体を信じない/矮小化する発言を指す言葉のこと。

日本語圏では「セカンドレイプ」という名前で呼ばれることが多いですが、レイプ被害に限らず、痴漢・盗撮・セクハラなどあらゆる性被害の後に起こりうるものです。

具体的には次のような発言がヴィクティム・ブレイミングにあたります。

【ヴィクティム・ブレイミングにあたる発言の例】

- 被害者に責任を負わせる

「なんでもっと強くNOと言わなかったの?」

「あなたが魅力的だからだよ」 - 被害体験を信じない

「あんな立派な人がそんなことをするわけないよ」

「あなたみたいな人が被害にあうわけがないよ」 - 被害体験を矮小化する

「気にしすぎだよ」

「(男性の被害者に対して)むしろラッキーだったじゃん!」

こうした言葉は、すでに暴力によって傷ついている被害者をさらに追い詰める原因になります。特に性的な被害では、被害者は最初の段階で恥や罪悪感を抱きやすく、そこにヴィクティム・ブレイミングが加わることで、二重の苦痛を受けることになるのです。

セクハラ防止は企業の義務

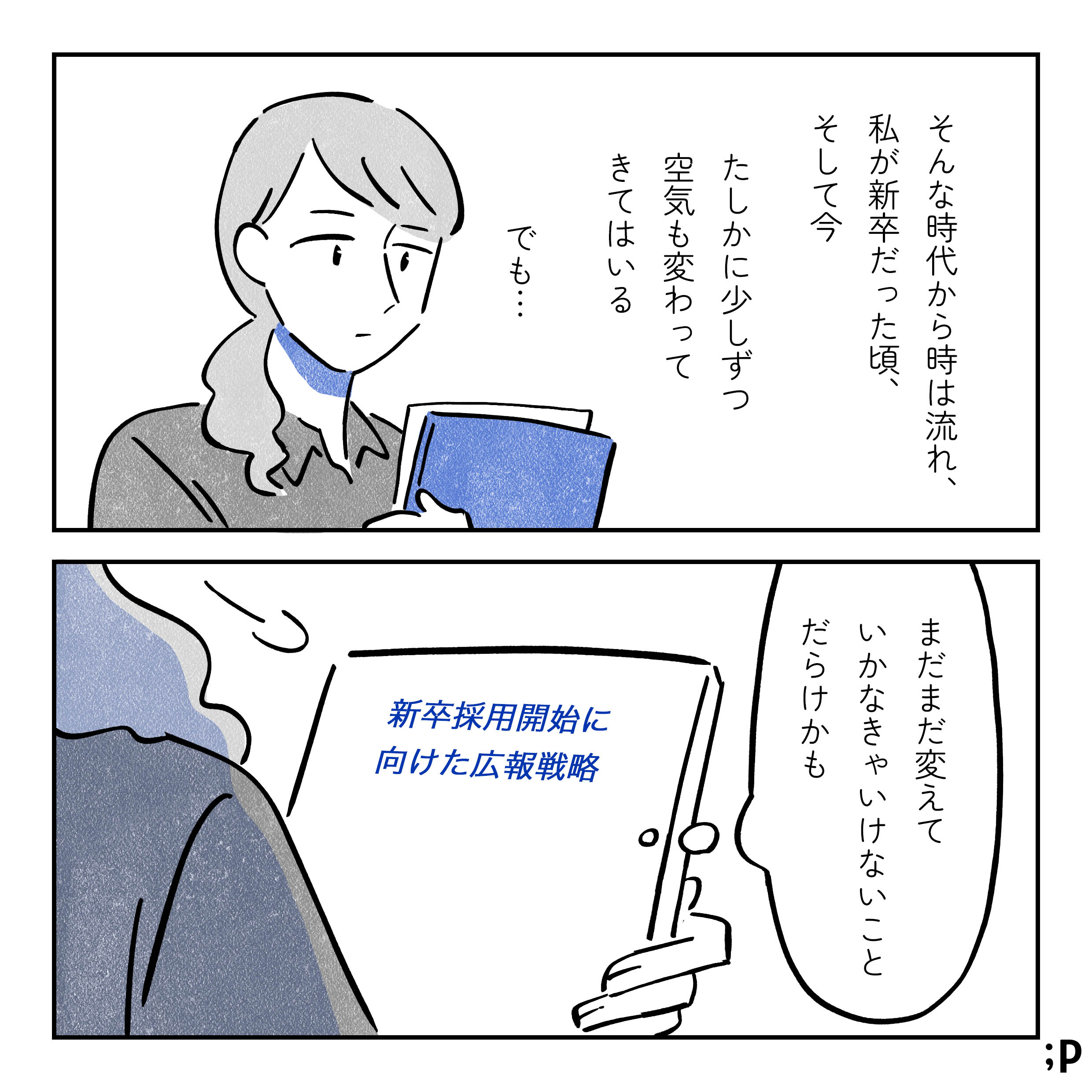

主人公が研修で大きなショックを受けてから、10年が経った今。#MeTooをはじめとする社会の動きや法制度の整備が進み、少しずつ状況は変わってきています。

最近では「被害者にならないための護身術」を教えるのではなく、「加害者にならないためにはどうすべきか」 に重点を置いた研修や、自分自身も知らないうちに加害者になってしまう可能性を気づかせる取り組みも増えてきました。

マンガの中で描かれていたように、かつては「上手に受け流せなければ、男性中心の企業社会で生き残れない」という時代背景があったのも事実です。

しかし、時代とともに社会や職場のあり方は確かに変わりつつあります。

男女雇用機会均等法第11条では、すべての事業主に対して「職場におけるセクシュアルハラスメント防止措置」を講じる義務が定められています。

厚生労働省の指針によると、事業主が講じるべき具体的な措置は次の通り。

- 方針の明確化とその周知・啓発

- 相談に応じ、適切に対応できる体制の整備

- 事後の迅速かつ適切な対応

- 当事者のプライバシー保護

- 相談や協力を理由に不利益な扱いをしないこと

つまり企業は、被害が起こらないように予防する仕組みを整えることと、万が一起こってしまったときに適切に対応することの両面で責任を負っているのです。

また、セクハラの加害者は上司や同僚、部下だけに限りません。取引先や顧客など、社外の関係者が加害者になる場合もあるため、企業は「職場」を狭く解釈せず、広く想定して対策を講じる必要があります。

セクハラ防止の仕組みをつくることは、一度の施策で完成するものではありません。だからこそ、少しずつでも取り組みを進め、着実に改善を積み重ねていくことが大切です。

さいごに

今回の記事では、セクハラ研修に関する体験マンガを紹介しながら、セクハラの意味や、その後に起こり得る二次加害、そして企業の責任について考えてきました。

マンガに描かれていたように、かつては「波風を立てないこと」がよしとされ、被害を口にすること自体がタブーとされていました。しかし、それは被害者にさらなる負担を強いるとともに、加害行為を見過ごす構造を生み出す側面もありました。

職場でセクハラを防ぐには、個人の努力だけではなく、企業が制度や教育、相談体制を整えることが欠かせません。

すべての働く人が安心して働ける職場をつくるために、できることから始めてみませんか?