【マンガで解説】「レズ」「ホモ」は使っちゃダメ?呼び方と尊重の話

近年、LGBTQ+や性の多様性への注目度はどんどん高まってきました。実際、”LGBT”という言葉の意味を知っている人の割合も、ここ数年で急増。電通ダイバーシティラボの「LGBTQ+調査2020」によると、“LGBT”という言葉の浸透率は69.8%にのぼるといいます。

“LGBT”という言葉の認知度が高まると同時に、レズビアンやゲイといった、それぞれのセクシュアリティを示す言葉も多くの人が知るようになったのではないかと思います。

また、“LGBT”に含まれるレズビアン/ゲイ/バイセクシュアル/トランスジェンダーの他にも、比較的知られるようになって新しい性のあり方もどんどん現れてきています。世の中の、性のあり方に対する解像度がどんどん高まっていることは、とても嬉しいことです。

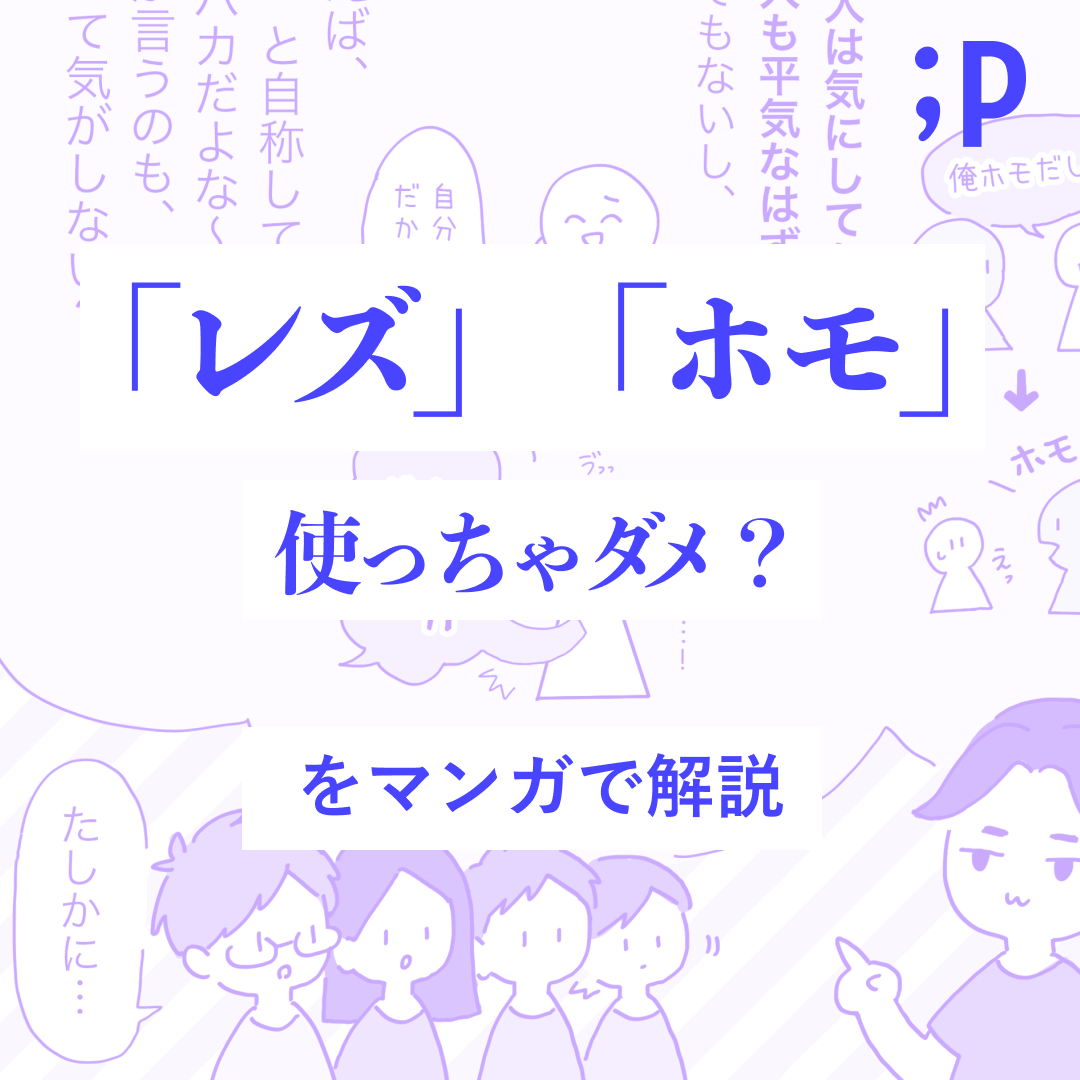

しかしそんな中で、新しい言葉や呼び名が増えてくればくるほど、「なんて呼んだらいいの?」と迷われる方も増えてきているかもしれません。なぜならば、セクシュアリティを表す言葉の中には、当事者を傷付けてしまう可能性のある言葉も多くあるからです。

今回は、パレットーク編集部が普段使わないようにしている言葉や、代わりにどう表現するのか、マンガを通して解説していきます!

“ホモ”がダメな理由

私たちが普段使う言葉には、それぞれ語源や使われてきた経緯・背景などが存在します。特に社会的マイノリティを表す言葉は、しばし差別的な意味合いを込めて使われてきた歴史があり、近年はそうした呼び方を見直す動きが様々な所で起きています。

その一例が、“ホモ”や“レズ”といった呼び名です。

“ホモ”は、もともとは同性愛を示すホモセクシュアル(Homosexual)の略語です。ホモセクシュアルという言葉自体には差別的な意味は含まれていません。しかしこの呼び名は日本語圏でも英語圏でも蔑称として使われてきた歴史があり、現代では使わない方がよいとされています。

1990年、世界保健機構(WHO)は同性愛を精神疾患のリストから除外しましたが、それ以前までは同性愛は精神疾患として扱われてきました。そして、ホモセクシュアル(Homosexual)や“ホモ”という呼び名は、しばし同性愛差別をする過激な人々によって「同性愛者は病気である」というニュアンスとともに使われてきました。

なので、“ホモ”という言葉はパレットークでは使わないようにしています。

“レズ”がダメな理由

次に“レズ”という呼び名。こちらもレズビアンの略語で、今でも多くの場面で耳にすることの多い言葉です。悪意なく使っている人も多いのではないでしょうか。

“レズ”も、“ホモ”と同様にこれまで差別的な意味合いをもって使われてきた経緯のある言葉です。

また、特に異性愛男性向けのポルノの1ジャンルとして、“レズモノ”というのがあります。レズビアンの主体的なポルノというよりは、異性愛の男性によって理想化/幻想化された表象であることが多く、「女性同士のカップルを性的に扱うことを助長している」と批判されることもあるジャンルです。“レズ”という呼び名は、こうしたポルノのジャンルを連想させることからも、使うことは控えた方がいい言葉とされています。

なので、“レズ”という言葉はパレットークでは使わないようにしています。

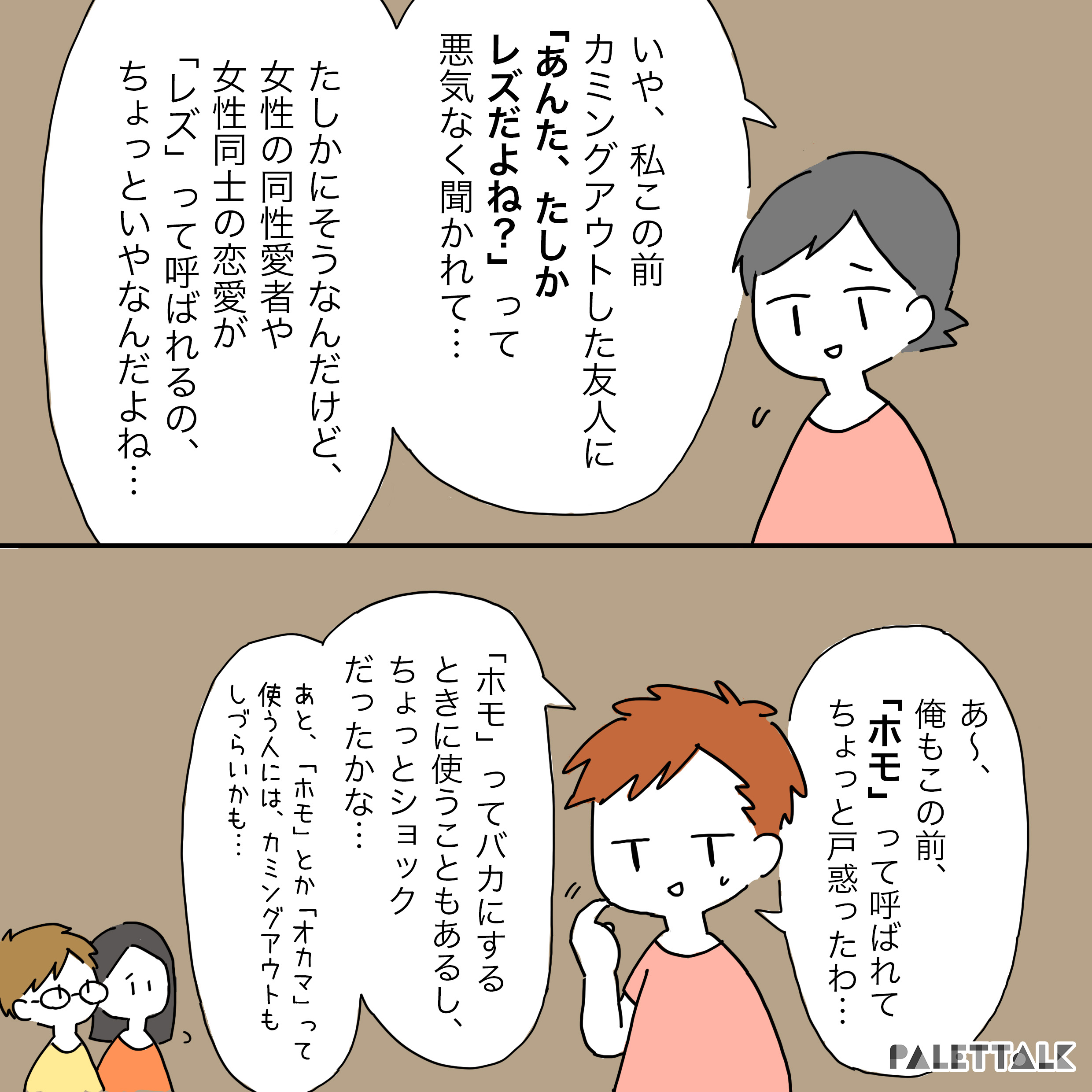

“オカマ”や“オネエ”は使っていいの?

“オカマ”というのは、男性の同性愛者や女性らしい振る舞いをする人を含めた呼び名として使われるようになりました。しかしこの“オカマ”というのも、差別用語、蔑称として使われてきた経緯があるために、避けるべき言葉の1つです。

また、テレビのバラエティ番組などを見ていると“オネエ”という言葉が使われていることもありますよね。これは、“オカマ”という言葉に代わって頻繁に使われるようになった言葉で、“オカマ”とほぼ同様にゲイの男性や、女性らしい振る舞いや格好をする男性などに対して使われることが多いです。

しかし、上記の説明からもわかるように“オネエ”という呼び名は、様々なセクシュアリティをひとまとめにし、曖昧な意味で使われることの多い言葉でもあります。ゲイ男性やトランスジェンダー女性、女性らしい振る舞いをする異性愛男性に対しても使われることがあります。

このような曖昧な意味で使われる“オネエ”という呼び名が、様々な誤解を生んでしまっていることも事実です。たとえば、トランスジェンダー女性はあくまで女性であるにも関わらず、ゲイの男性と同じ括りで呼ばれてしまうことで「本当は男性である」という誤解を生んでしまいます。

そのため、“オネエ”という呼び名もパレットークでは使わないようにしています。

当事者で“レズ”や“オカマ”と言っている人もいるけど…?

たしかに当事者のなかには、自分のことをいわゆる蔑称として使われてきた言葉で表現する方もいます。また、当事者のコミュニティ内では親しみを込めて使われるケースもあります。そんな様子を見て「本人たちが使っているのだから問題ないのでは?」と思う人もいるかも知れません。しかし本当にそうでしょうか?

ある人がその言葉に対して嫌な気持ちにならなかったとしても、他の人も同じように感じるかといえば、そうとは限らないですよね。実際に、第三者から“レズ”や“ホモ”と呼ばれて嫌な気持ちになる当事者も多くいます。

またそもそも「自称すること」と「他称されること」と言うのは、大きな違いがあります。蔑称として使われてきた言葉をあえて当事者が自称に使うことは、「マジョリティによって一方的に意味付けられることを拒否する」という意図がある場合もあります。

「クィア」という言葉も元々は蔑称でしたが、現在では当事者によって意味付けが変化してきています。

では、なんて呼べばいいの?

まず、相手の人が使ってほしいと思う言葉を使うのが大原則です。

その上で、一般的な状況で使うときや、相手の意思がわからない場合は、なるべく傷つける可能性のない言葉を選ぶのがいいのではないでしょうか。

たとえば…

- 男性のことが好きな男性(男性の同性愛者)に対しては、「ゲイ」。

- 女性のことが好きな女性(女性の同性愛者)に対しては、「レズビアン」。

- 「生まれたときの性と違う性で生きる/生きたい」と思っている人に対しては、「トランスジェンダー女性/男性」。

などなど。

※ちなみに、ゲイというのは一般的には男性の同性愛者のことを指しますが、英語圏では同性愛者全般を指すこともあります。

迷ったら、相手のことを尊重する

種類も多く、意味合いも時代によって大きく変化する言葉たち。今回の記事では、パレットークが使わないようにしているセクシュアリティの呼び方を紹介してきました。

私たちが一番大切にしているのは、なるべく傷つく人が少ない言葉を使いながら、同時に「目の前にいる相手がどう呼ばれたいか、どう呼ばれたら嫌なのかを思いやる」ということです。マンガのタイトルを「呼び方と尊重の話」としたのも、その「尊重したい」という気持ちが一番大切と考えているからです。

とはいえ、意図せずに差別的な言葉を使ってしまう可能性は誰にでもあります。呼び方や意味合いは時代によって大きく変化していくからです。

もしも自分が使った呼び方を誰かに「それは差別的だからやめたほうがいいよ」「傷つくからやめてほしいな」と指摘されたら、そんなつもりがなかった場合には「なんで!?」と思うこともあるかもしれませんが、まずは伝えてくれた相手の気持ちを受けとめてみてください。

心配なときには、相手に「この呼び方はいやじゃない?」「なんて呼んだらいい?」と聞いてみるのも手だと思います。

誰もが当たり前に相手のことを尊重しあえる社会になっていくといいですね。

その他に、LGBT法連合会を中心として作成された「LGBT報道ガイドライン」には、様々な表現の注意点が記載されています。表現方法などで不安に感じたときはこちらも参考にしてみてください。

訂正

本記事内で参考にした「LGBTQ+調査2020」において、リリースされた調査結果に誤りがあったため、訂正を加えています。

〈誤〉

電通ダイバーシティラボの「LGBTQ+調査2020」によると、“LGBT”という言葉の浸透率は80.1%と、2018年調査の68.5%からも大きく上昇しています。〈正〉

電通ダイバーシティラボの「LGBTQ+調査2020」によると、“LGBT”という言葉の浸透率は69.8%にのぼるといいます。