【マンガで解説】アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)って何?

近年、企業や自治体で「アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)」に関する研修が開かれる機会が増えています。

「偏見や思い込みなんて、自分には関係ない」と思っている方もいるのではないでしょうか。

しかしアンコンシャス・バイアスは、無意識のうちに私たちの思考や行動に影響を与えているため、誰も無関係ではいられません。

今回の記事では、そんなアンコンシャス・バイアスについての研修にまつわる体験談マンガを紹介しながら、アンコンシャス・バイアスとは何か、そしてどう向き合えばよいのかについて考えてみたいと思います。

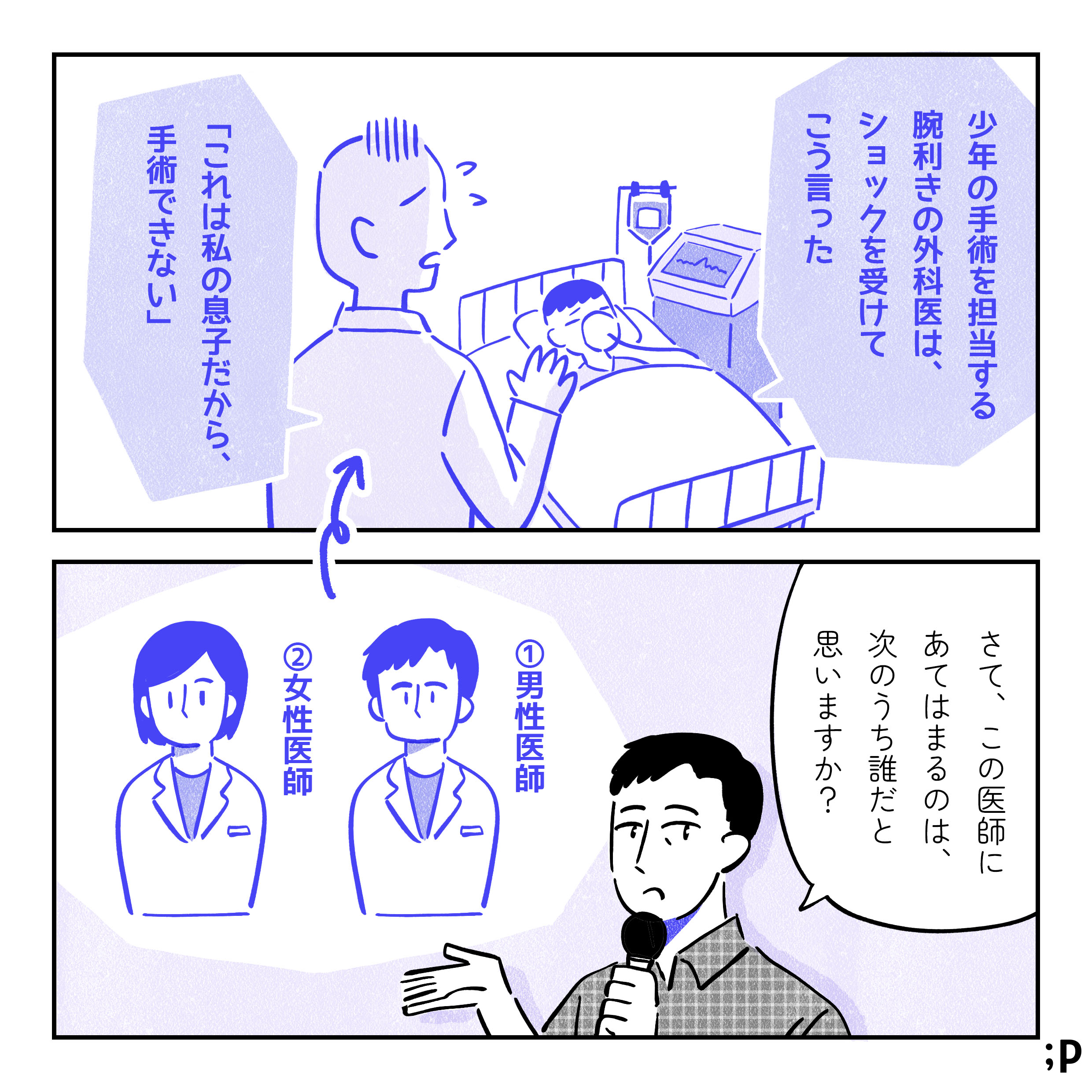

アンコンシャス・バイアスって何?

アンコンシャス・バイアスとは、誰もが持っている無意識の偏見のことです。

たとえば、

- 「笑顔の素敵な看護師さん」と言われると、無意識に女性を想像する。

- 「親が単身赴任」と聞くと、父親が単身赴任に行っている様子をイメージする

- 「女性と男性」という言葉の並びに対し、男性が女性より前に書かれないことに違和感を覚える

などなど…

「無意識の」という名前の通り普段は意識にのぼることがないため、意識調査(性別役割意識について尋ねるアンケートなど)では測ることができないというのがアンコンシャス・バイアスの厄介な特徴です。

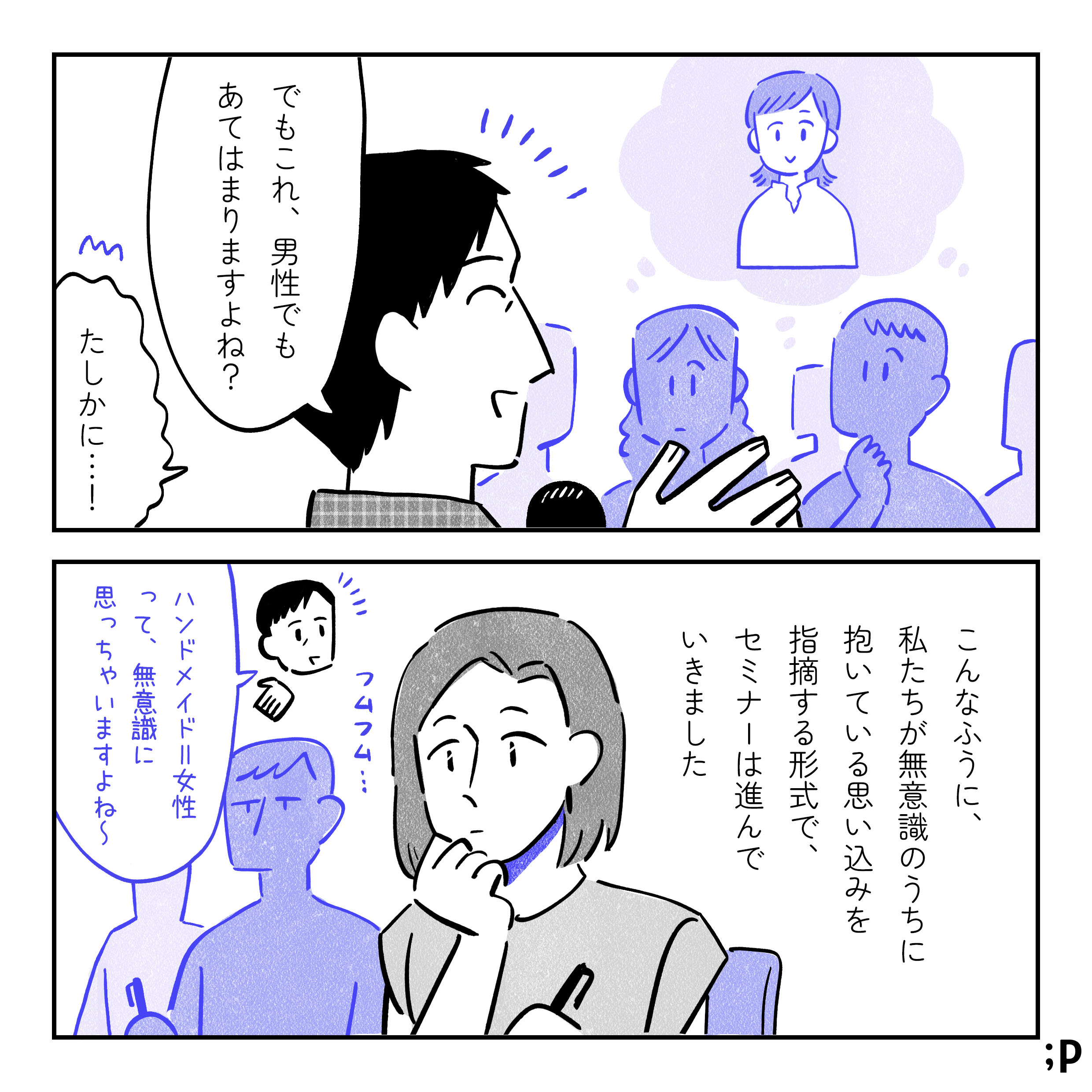

たとえば表面的には「ステレオタイプはよくない」と考えていたとしても、無意識のうちに上記にあげたような思い込みを持っていることは少なくないですよね。

このようにアンコンシャス・バイアスは、本人の意思とは関係なくその人の思考や判断に影響を与えているため、正すことは簡単ではないといわれています。

アンコンシャス(無意識の)と呼ばれている理由

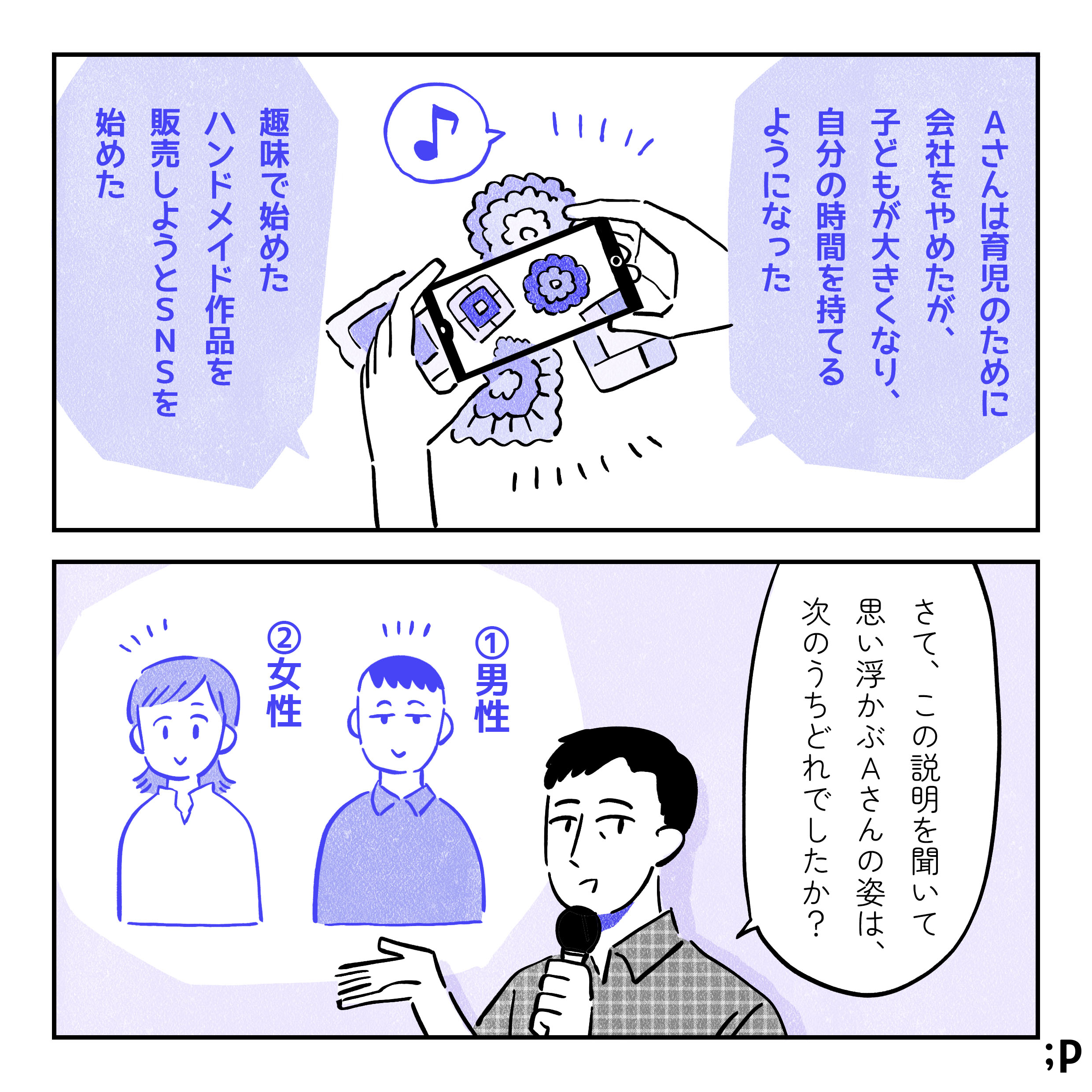

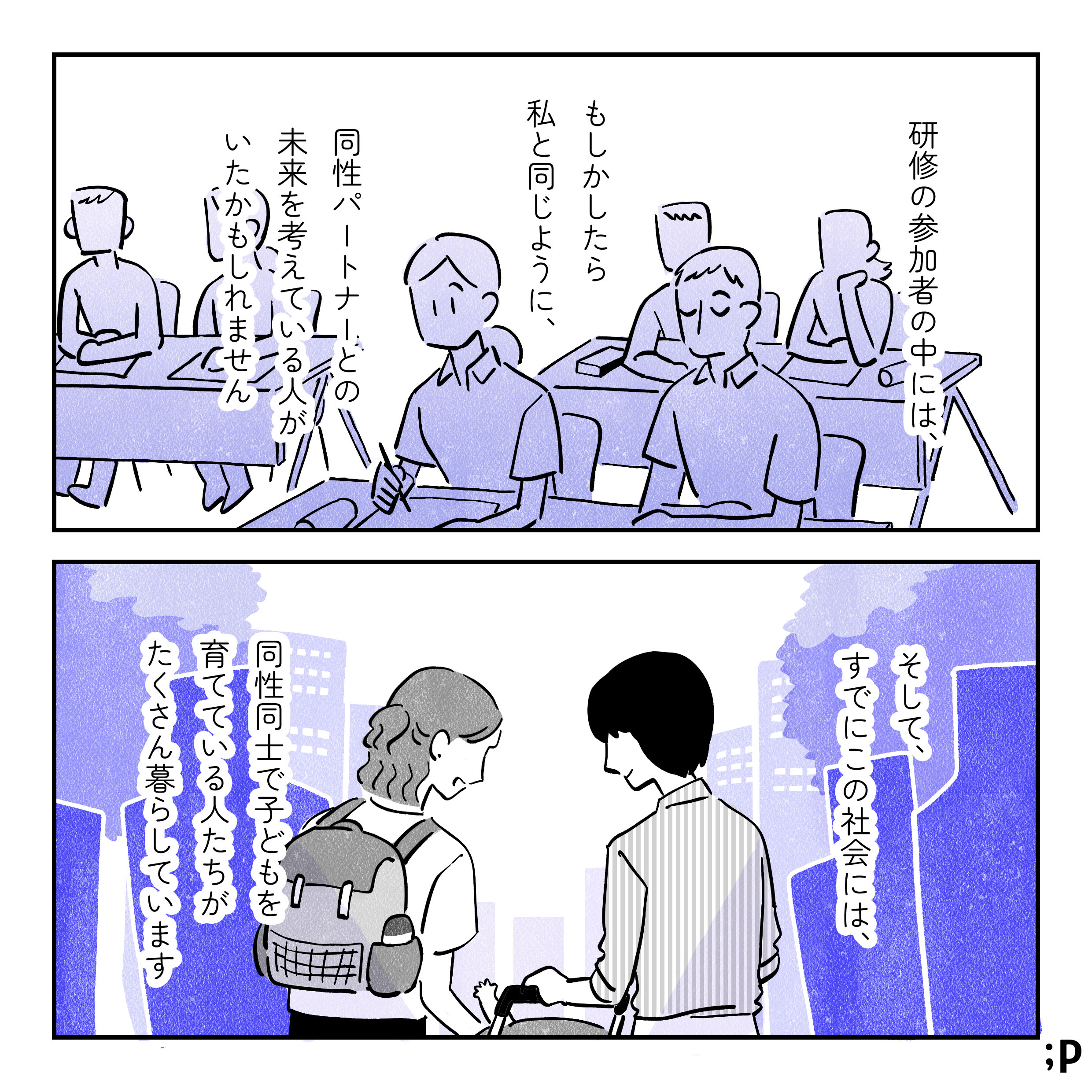

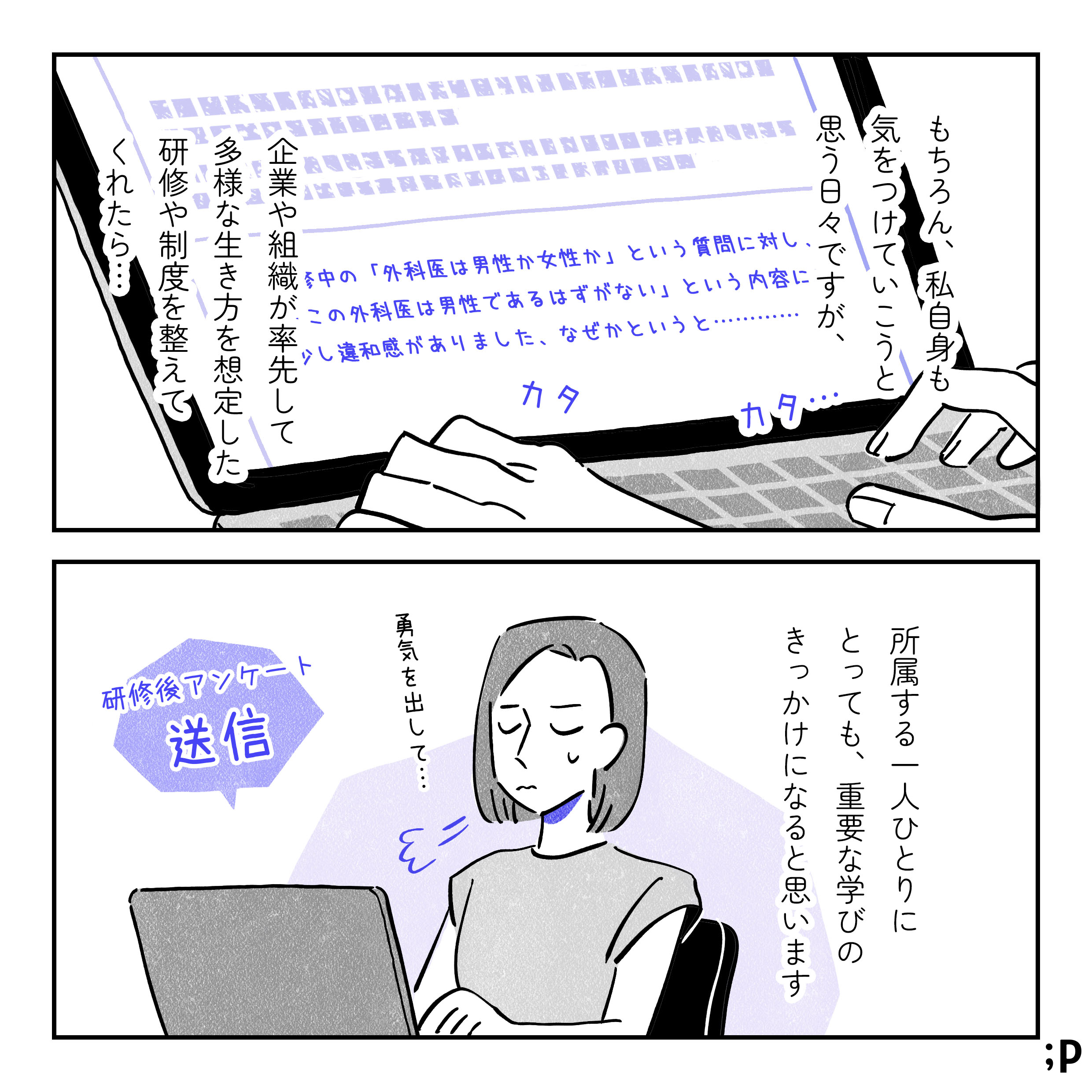

今回のマンガで印象的だったのは、研修を進行していた担当者自身の思い込みが明らかになる場面です。

研修内で出題された問題に対し、担当者は「子どもの両親=男女のカップル」という考え方を前提にしている様子でした。

しかし主人公が指摘するように、実際の社会にはさまざまな家族の形があります。

たとえば

- 里子を迎えて暮らす同性カップル

- 生殖補助医療を利用して出産し、子育てをしている同性カップル

- 親が離婚後に再婚し、子どもにとっての「母親/父親」が1人だけではないケース

などなど…

こうした可能性があるのにもかかわらず、研修の担当者が「もう一人の親は男性に違いない」と考えてしまっているところを目にした主人公は、知識があり、普段から気をつけていても、完全にバイアスから自由になることは難しいのだと悟ります。

そしてジェンダーのことについて普段から注意を払っていたはずの主人公自身も、「腕利きの外科医=男性」と頭の中で無意識に結びつけてしまっていたことに気づいたのでした。

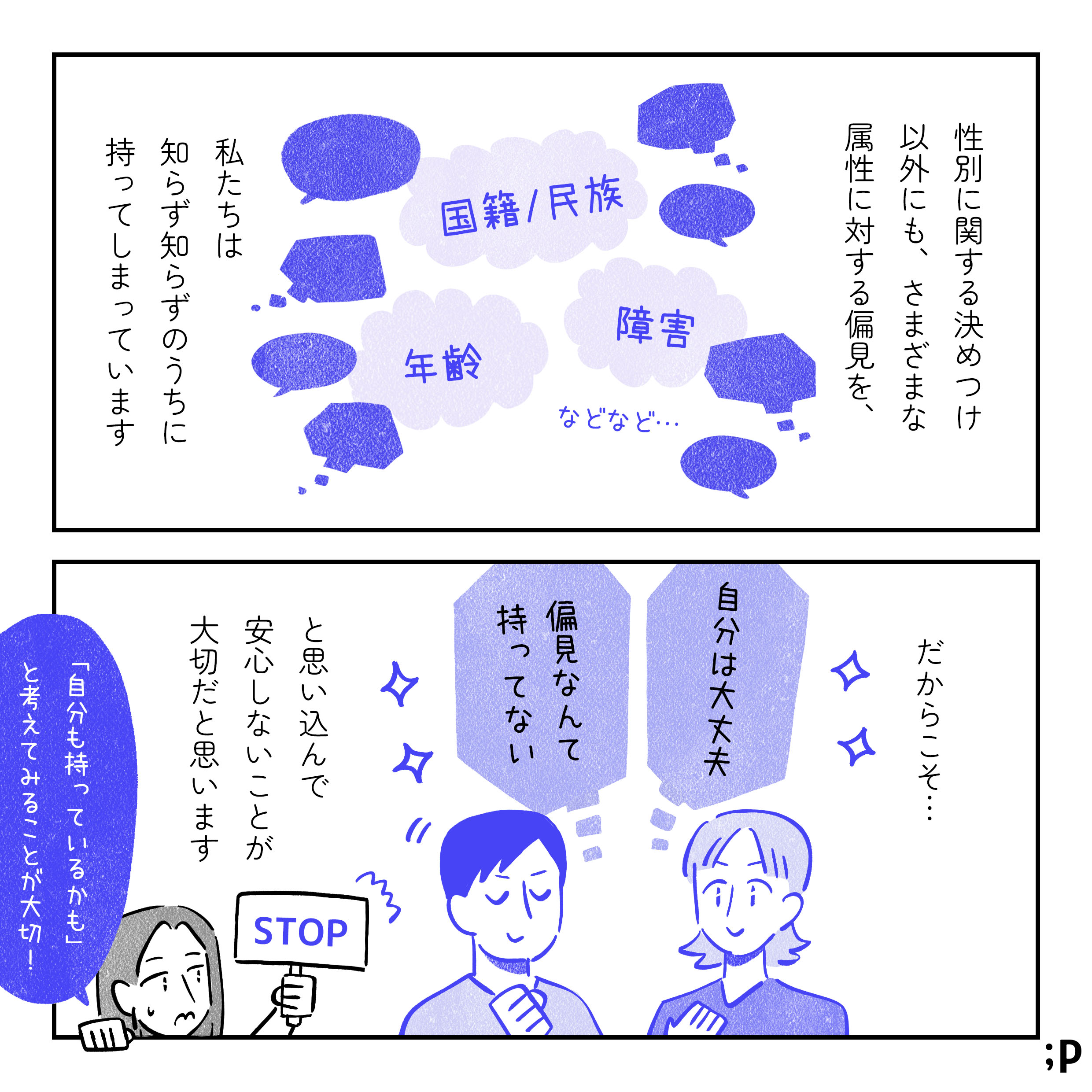

ポイントは「自分は大丈夫」と確信しないこと

「自分には偏見なんてない」

「私が差別をするはずがない」

そんなふうに断言する人を目にしたことのある方も多いかもしれませんが、その言葉の前後にどんな理由づけがあったとしても、個人が一切の思い込みを持たずに生きることはほぼ不可能です。

むしろ「自分にはない」と否定してしまうことで、意識的に改善できるはずの思い込みすらも見過ごされる原因になってしまいます。そうした小さな思い込みが積み重なれば、知らず知らずのうちに誰かを排除したり、差別的な構造を維持する行動をとってしまったりすることにもつながりかねません。

だからこそ大切なのは、「自分は絶対に大丈夫」と確信しないことです。

- もし無意識の偏見によって誰かを傷つけてしまったら、きちんと謝る。

- 普段からさまざまな視点を積極的に取り入れる。

- 自分が「想定外だ」と感じたときに、立ち止まって考えてみる。

そうした小さな実践の積み重ねが、誰もが安心して過ごせる環境を少しずつ築いていく力になるはずです。

さいごに

アンコンシャス・バイアスは、誰の中にでも存在します。その事実を否定して「自分にはない」と言い切るのではなく、「自分にもある」と認めたうえで、どう向き合うかが大切です。

無意識に抱いてしまう思い込みを正すのは簡単ではありません。しかし、少しずつ気づき、間違ったときには素直に謝り、学び直すことで、私たちの社会をより開かれたものへと変えていけるのではないでしょうか。