【マンガで解説】トランスジェンダー男性の体験談から考える、「相手の性のあり方を決めつけない」ことの大切さ

LGBTQ+について耳にする機会は増えてきたものの、それぞれのセクシュアリティについてきちんと知る機会は、まだまだ多くないのではないでしょうか。

たとえばLGBTQ+のTにあたるトランスジェンダーについて、「トランスジェンダーってこういう人のことかな」となんとなくわかったつもりでいても、「メディアなどで描かれる画一的なイメージをそのまま信じていた」なんてこともあるかもしれません。

今回の記事では、トランスジェンダー男性である読者の方から寄せられた体験談マンガを紹介しながら、「トランスジェンダーとはどんな人を指す言葉か?」という基本事項から、学校という場で直面しやすい困難やカミングアウトの難しさまで、一緒に確認していきたいと思います。

トランスジェンダーってなに?

トランスジェンダー(Transgender)とは、一般的に出生時に割り当てられた性別と、ジェンダー・アイデンティティ(性自認・性同一性)(*1)が異なる人のことを指す言葉です。

ただし、トランスジェンダーの人のなかには「ジェンダー・アイデンティティ」という概念自体が自分にはしっくりこないと感じている人もいるため、出生時に割り当てられた性別とは異なる性のありようを生きている人という定義が使われることもあります。

今回紹介したマンガの主人公はトランスジェンダー男性。つまり、出生時に割り当てられた性別が女性で、ジェンダー・アイデンティティは男性、という人です。

トランスジェンダー男性

・出生時に割り当てられた性別:女性

・ジェンダー・アイデンティティ:男性トランスジェンダー女性

・出生時に割り当てられた性別:男性

・ジェンダー・アイデンティティ:女性

ちなみに、「女」「男」というどちらの枠組みにもあてはまらないノンバイナリーの人も、出生時に割り当てられた性別と、ジェンダー・アイデンティティが一致していないという点で、広い意味ではトランスジェンダーに含まれるとされています。

一方で、出生時に割り当てられた性別とジェンダー・アイデンティティが一致している人、つまりトランスジェンダーではない人は、シスジェンダー(Cisgender)と呼ばれています。

(*1)「性自認」と「性同一性」はどちらも「ジェンダー・アイデンティティ(Gender Identity)」の訳語であり、それぞれの漢字が持つニュアンスを理由に使いわけられることもありますが、意味は同じです。

「出生時に割り当てられた性別」と学校生活

ここまでに出てきた「出生時に割り当てられた性別」という言葉には、あまり馴染みのない方も多いかもしれません。

あらためて考えてみると、私たちの暮らす社会では子どもが生まれるとすぐ、必ず男女どちらかのカテゴリーにわけられますよね。

現在の日本の社会システムでは、人が生まれたとき、公的な記録(戸籍など)にその存在が認められると同時に、 性別が登録されることになっています。

そしてこの登録された性別は、その後の人生における様々な公的な手続きや社会的な扱いの前提となっていくのです。

たとえば、学校生活における制服はこれまで、出生時に割り当てられた性別に基づいて指定されることが一般的とされていました。

「男子はスラックス」

「女子はスカート」

しかし近年では、今回体験談を寄せてくださった読者さんの学校のように、私服で通える学校や、性別にかかわらず自由に制服を選べる学校も増えています。

こうした取り組みは、トランスジェンダーの当事者にとってとても大切です。自分のジェンダー・アイデンティティと異なる扱いをされ続けることは、大きな苦痛をともなうからです。

ミスジェンダリングとその影響

相手の性自認と異なる性別で呼んだり扱ったりすることは「ミスジェンダリング」と呼ばれます。ミスジェンダリングを受けた人は、自身の存在が否定され、「いないもの」とされているように感じます。これが日常的に続くと、精神的健康や社会生活への悪影響が指摘されています。

だからこそ、学校が本人の希望に基づいて

- 通称名を導入する

- 制服の選択肢を広げる

といった対応を行うことは、子どもの尊厳を守るために重要な取り組みのひとつといえます。

ただし、このように制度が少しずつ整ってきても、ミスジェンダリングは起こり得るもの。

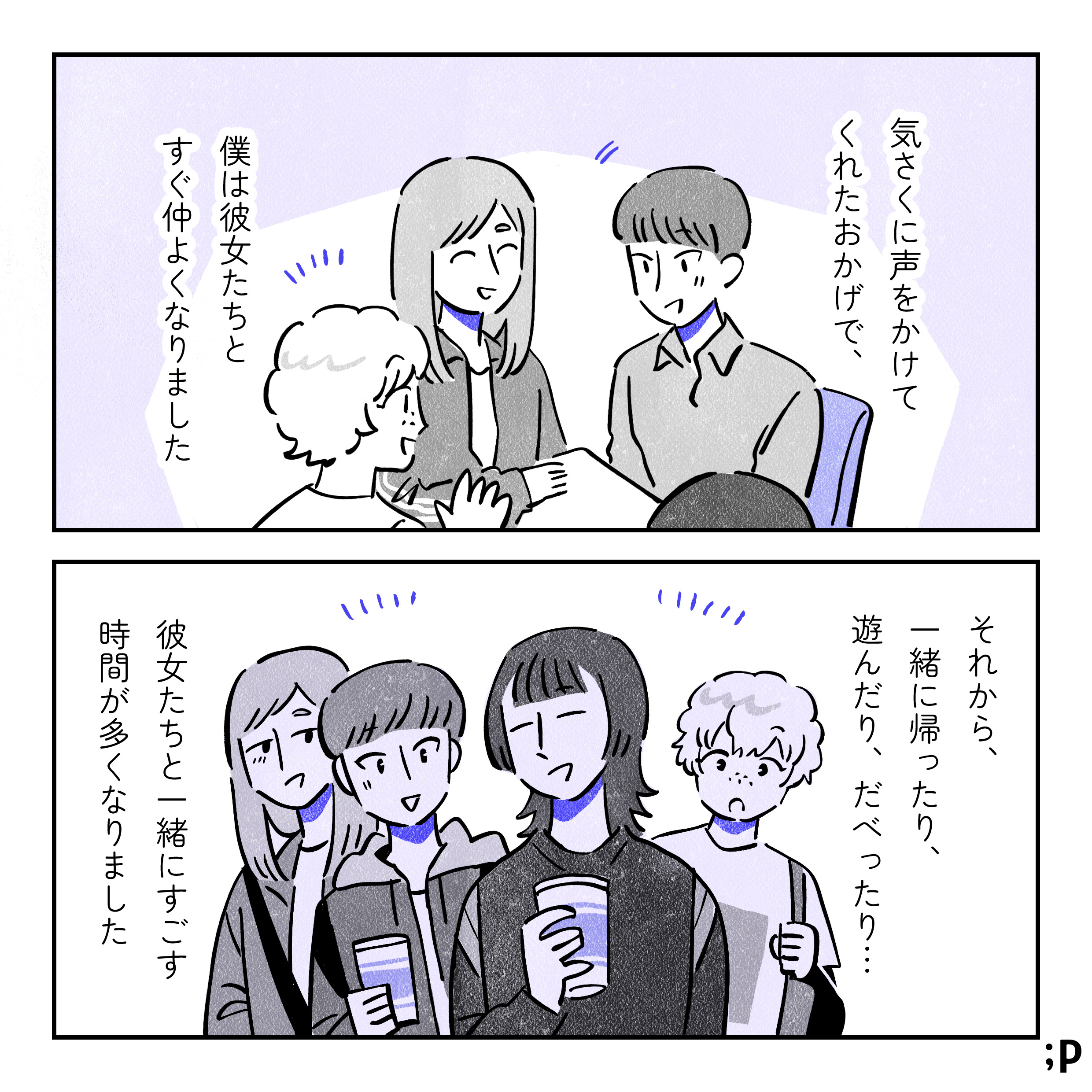

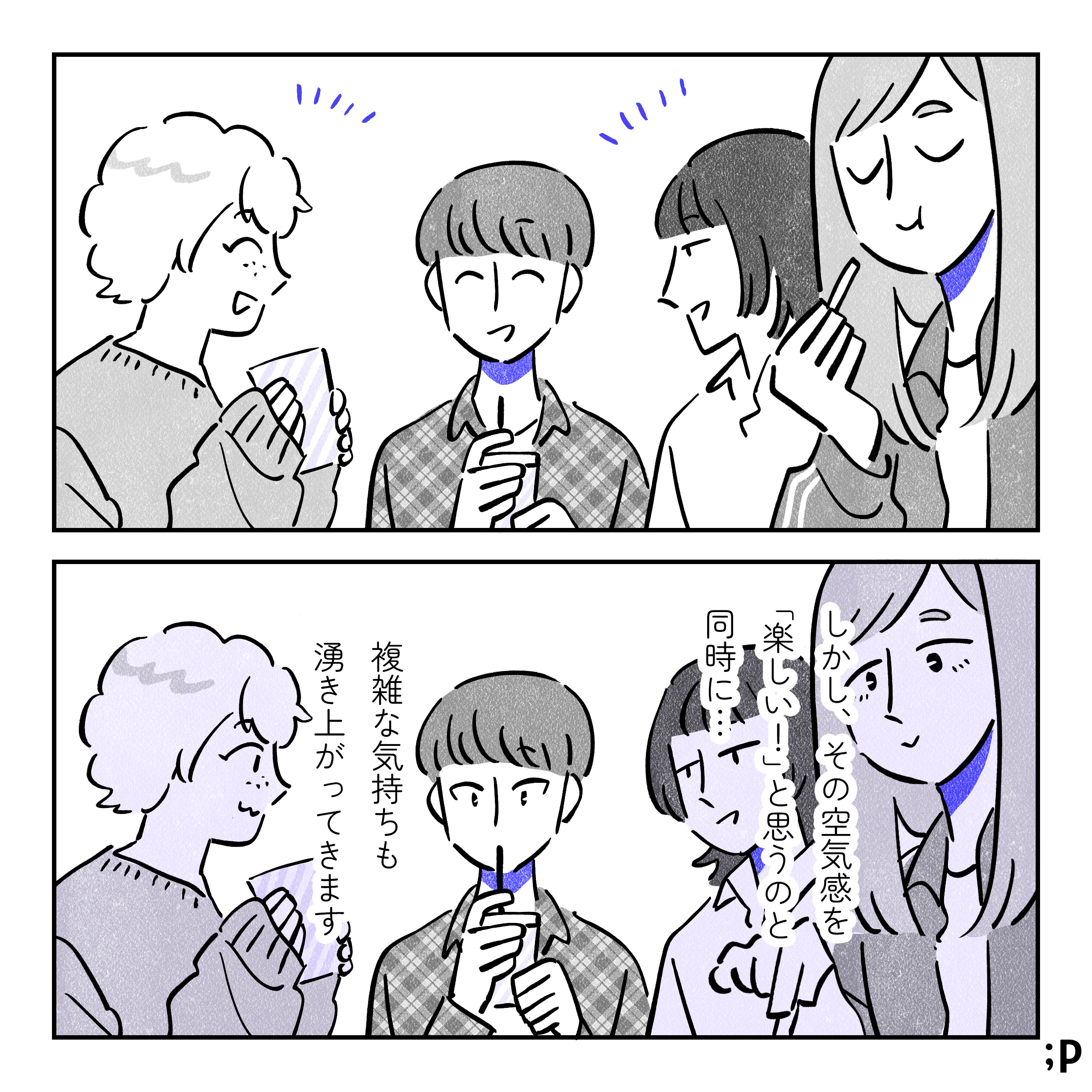

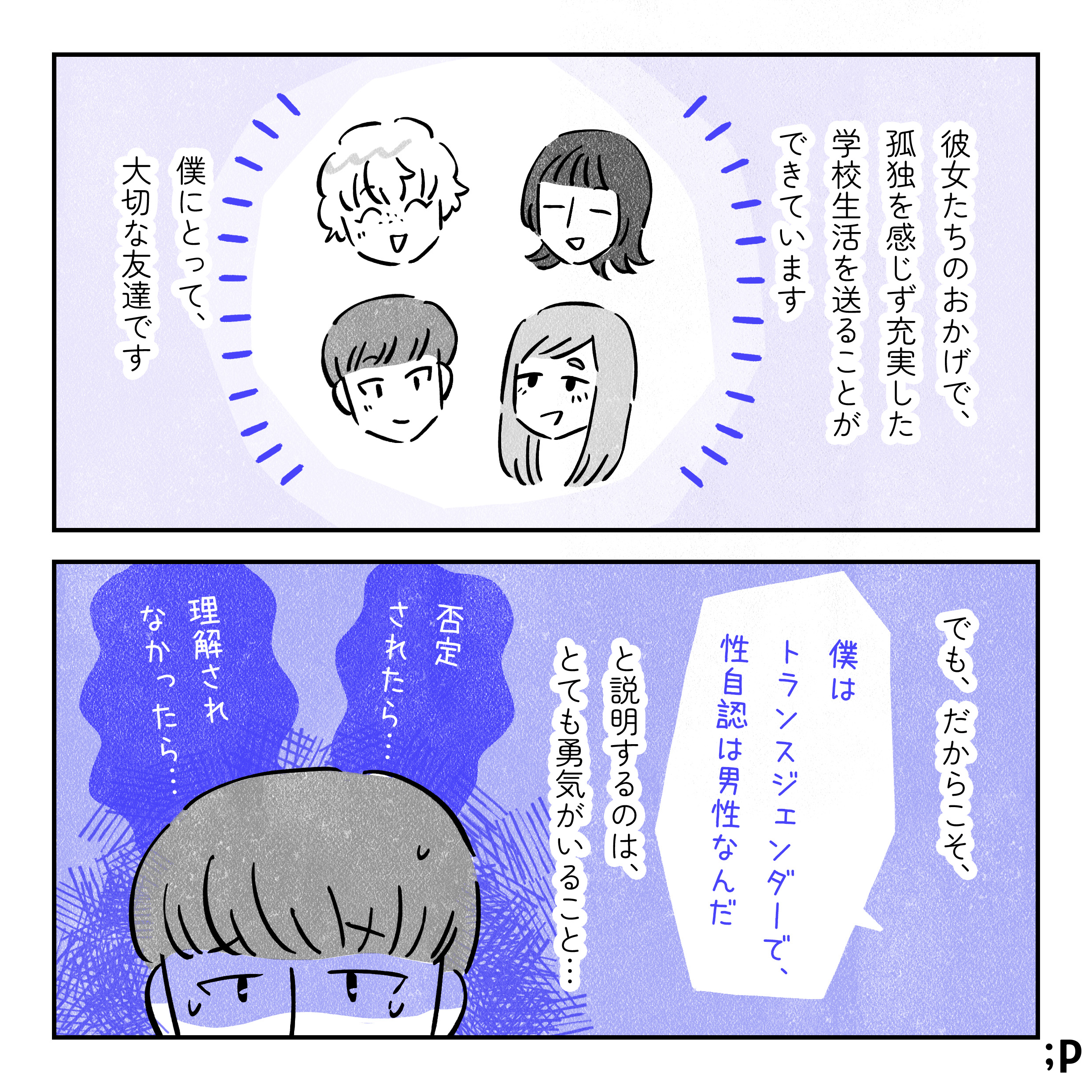

今回の体験談では、主人公のユウさんが友人との関わりのなかでこんな思いを抱きます。

「自分はボーイッシュな女子だと思われているのかな…」

「だから友人グループに受け入れられているのかも…?」

日本社会では、トランスジェンダーであることをカミングアウトするハードルは依然として高いままです。多くの人は安全のためカミングアウトをせず、カミングアウトをした場合にはいじめや嫌がらせを受けてしまうことも少なくありません。

しかし、シスジェンダーであることが前提とされる社会でカミングアウトをせずに過ごすことは、マンガでも描かれていたように自分の存在を「ないもの」にされるような違和感を抱えて過ごすことにつながり、さまざまな困難が生まれてしまいます。

そのため、リスクを負ってカミングアウトするか、ミスジェンダリングによる違和感に耐えるかの板挟みを抱える状況が、今回のマンガでも描かれていました。

もし、カミングアウトをされたら

本来、本人が安心して性自認を伝えられる環境であればミスジェンダリングは起きにくいものですが、現状の社会では「カミングアウトしない限り誤った扱いをされてしまう」状況が残っています。

しかし、そのカミングアウト自体にリスクが伴うため、多くの当事者は大きな葛藤を抱えています。

こうした背景があるからこそ、誰かがカミングアウトをするというのは、その人が大きなリスクを背負って「伝える」という選択をしたということでもあります。

そして「カミングアウトされたとき、相手がどのような反応を示すか」は当事者の安全や健康にとって重要な要素になってきます。

もしみなさんが誰かからカミングアウトをされたら、少なくとも

- 第三者に勝手に伝えることは絶対にしない

- 自分の中にあるイメージを相手に押し付けてしまう発言には注意する

という点は心に留めておきたいところです。

その上で、もしその人がなんらかのサポートを必要としている様子であれば、本人と話しながら「どんなことができるのか」を一緒に考えていけるといいですね。

また、ユウさんが家族や担任の先生にはカミングアウトをしていたように、セクシュアリティを開示する範囲は人によってさまざまです。

たとえば…

- 家族にはカミングアウトしているが、友人には話していない

- 家族以外にはカミングアウトしている

- 限られた親しい友人グループにのみカミングアウトしている などなど…

もし不安であれば、「誰にカミングアウトをしているのか/したくないのか」ということをその人に聞いてみるのもいいかもしれません。

さいごに

今回の記事で見てきたように、ミスジェンダリングが起きてしまうことやカミングアウトのしづらさの背景には、当事者個人の努力ではどうにもならない「社会の側に根付いた前提」から生まれる部分が大きいものです。

だからこそ、まず私たち一人ひとりができるのは、「相手の性のあり方を勝手に推測しない」という姿勢を持つことではないでしょうか。

その小さな姿勢の変化が、誰かにとっての安心につながります。

少しずつでも、一緒にできることからはじめてみませんか?