その美の基準はどこから?ポジティブな広告に隠れた「こうあるべき」について

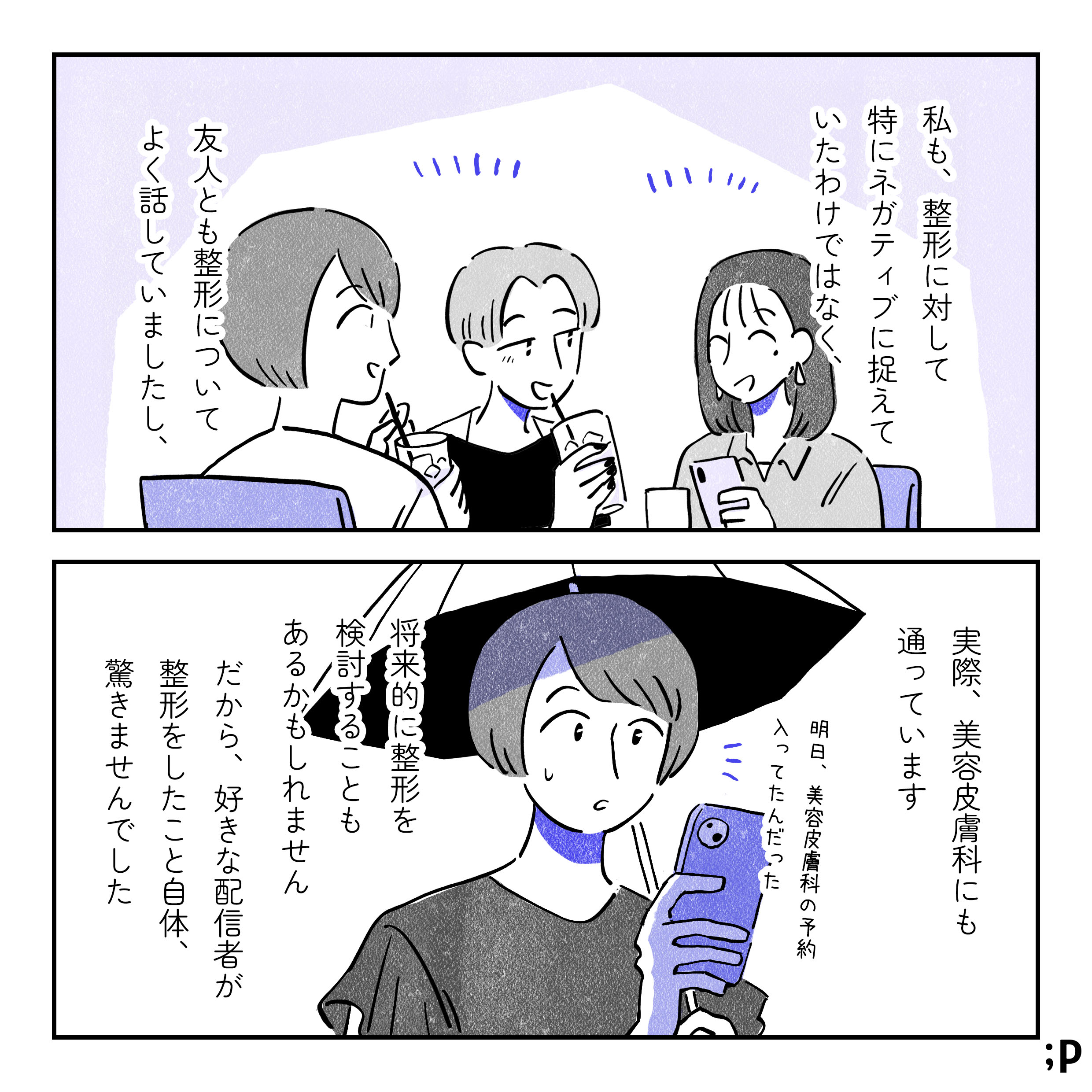

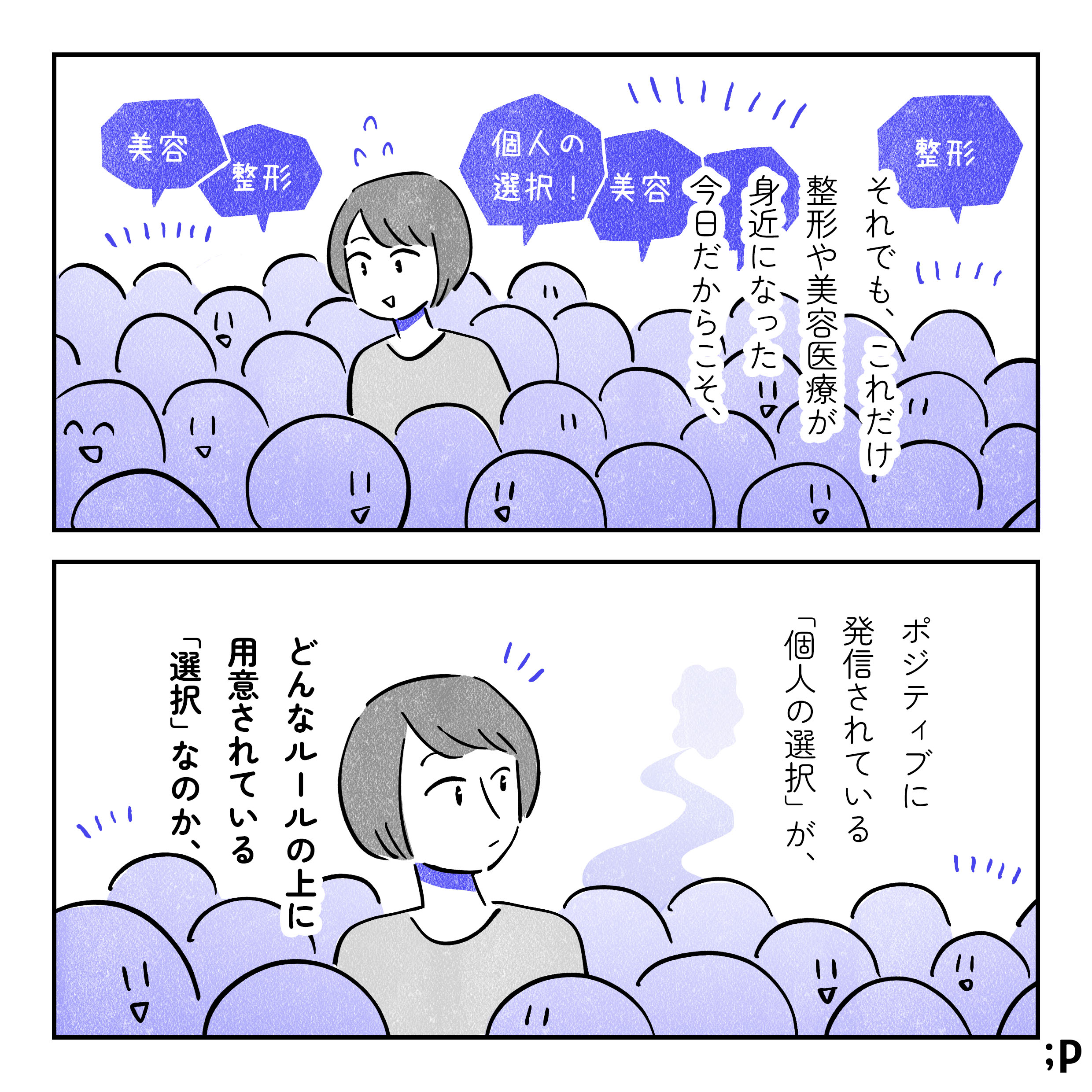

近年、「自分の身体のことは自分で決める」という文脈で「きれいになること」を肯定し、推奨するような考え方が広まりつつあります。

たしかに、自分の身体や見た目についてどうするかは、自分で決めること。それを他人が否定したり、批判したりすることはできません。

しかし「きれいになりたい」という気持ちは、そもそもどこからきたのでしょうか?

今回の記事では「きれいになることは個人の自由」と捉える風潮への違和感と向き合うマンガを通じて、その言葉の裏にある社会のルールや、コンプレックスを生み出す仕組みについて考えてみたいと思います。

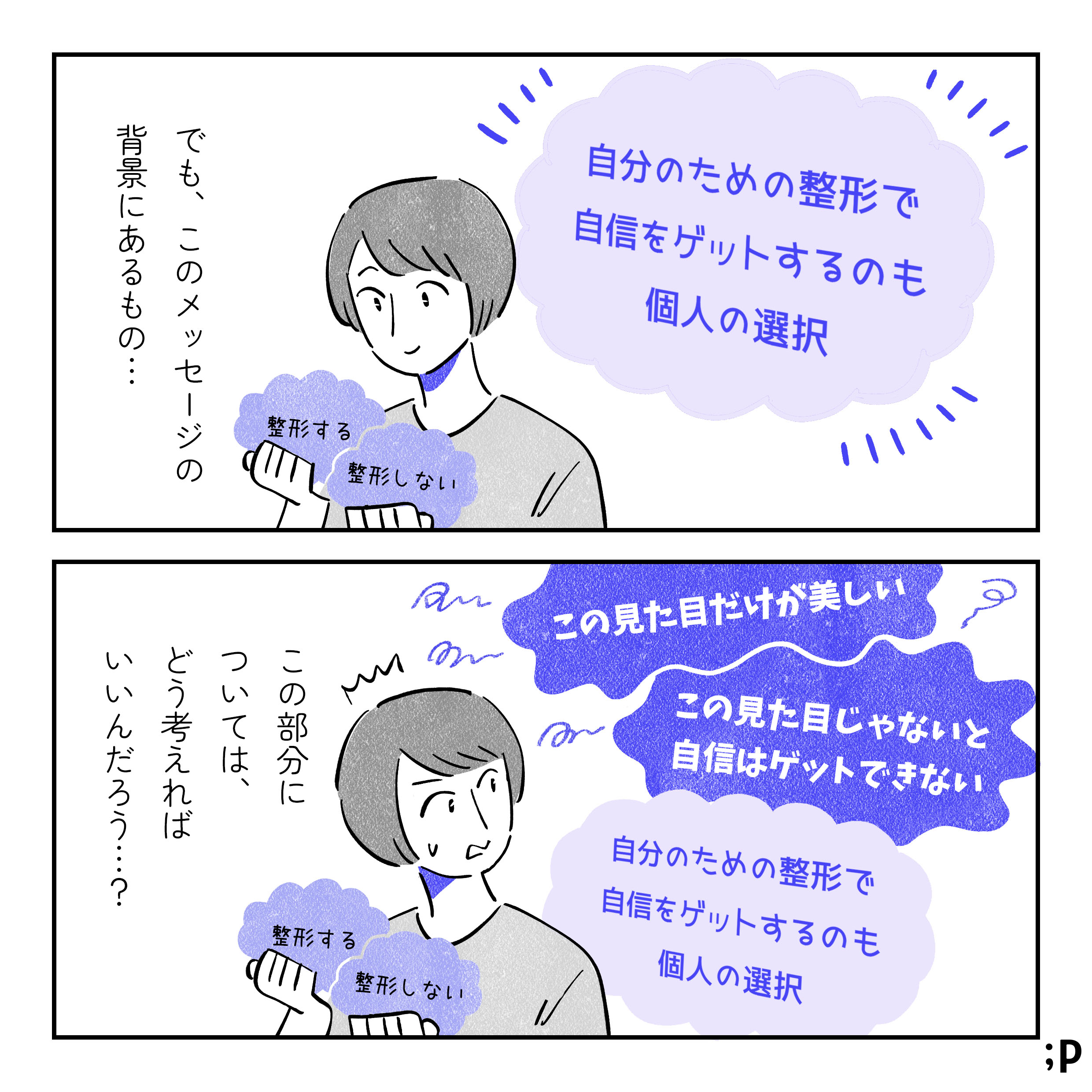

ポジティブな言葉に隠れた「美の基準」

私たちが日々目にしている広告やSNSの投稿には、いつのまにか「見た目の正解」の刷り込みが隠れていることが多くあります。

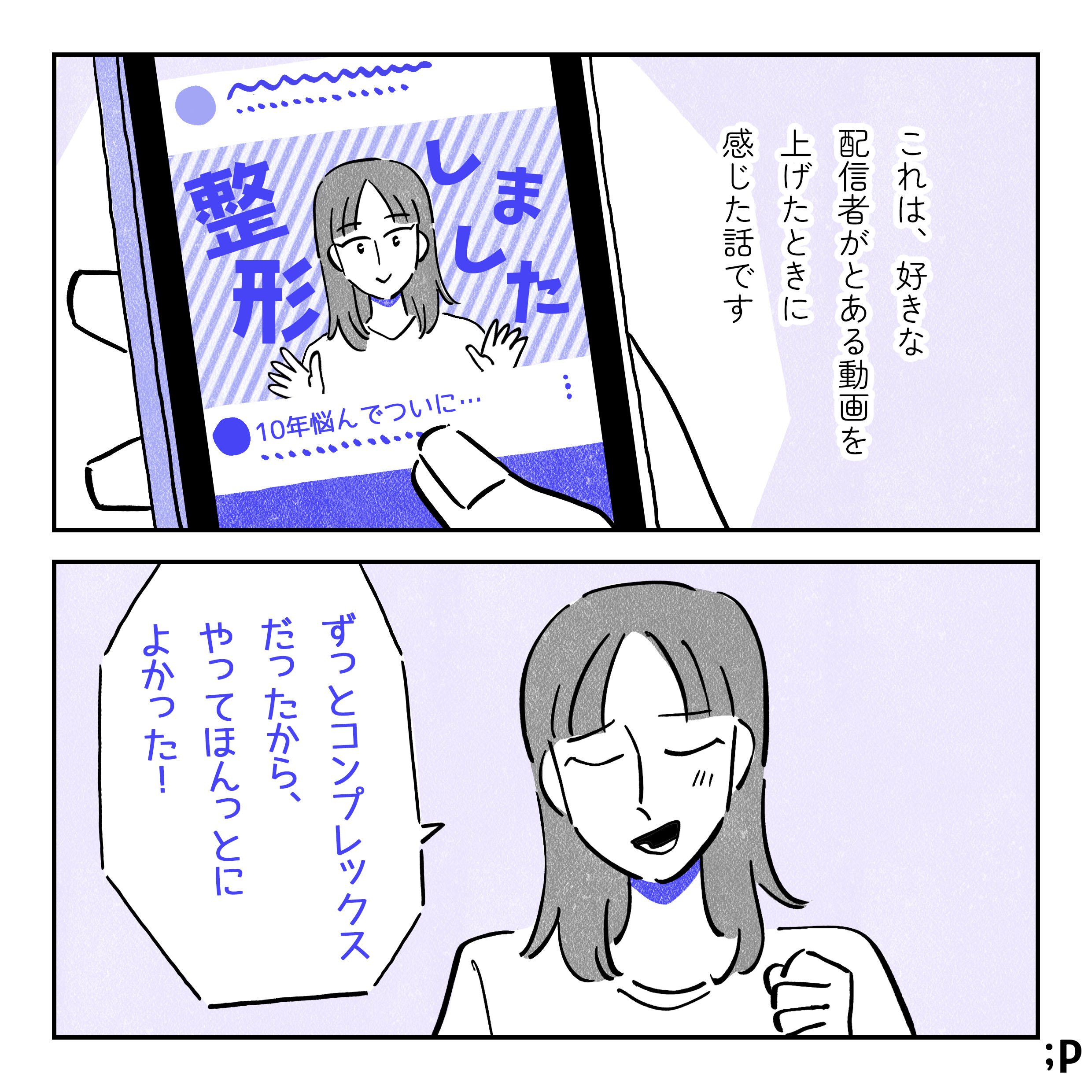

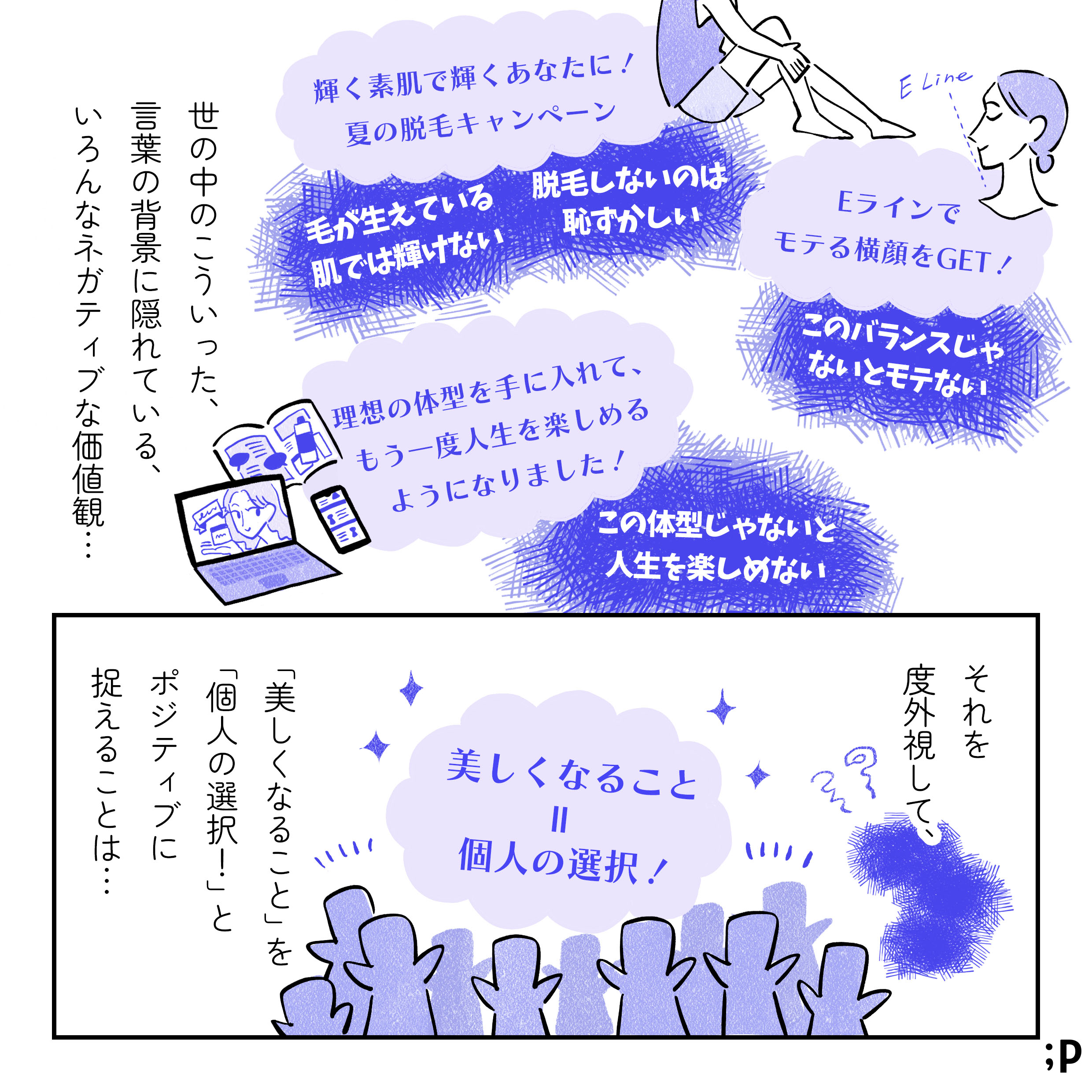

たとえば今回のマンガの主人公は、以下のような美容広告のコピーに疑問を抱きます。

「輝く素肌で輝くあなたに!」

→ 疑問:毛がある肌では輝けない?「Eラインでモテる横顔をGET」

→ 疑問:この輪郭でなければ魅力的じゃない?「理想の体型で、もう一度人生を楽しめるようになりました」

→ 疑問: この体型じゃないと、人生を楽しめない?

一見するとポジティブなメッセージに見えるこれらの宣伝文句には、実は「今のあなたでは足りない」「もっと変わらなければ幸せにはなれない」という前提が含まれていることがわかります。

その“足りなさ”を埋める方法として、売り出されている製品やサービスを利用すれば理想の自分になれる」とそっと提案される。こうした見えづらい「不安をビジネスにする」構造は、さりげない形で日常のあらゆる場面に入り込んでいるのです。

若者の身体をめぐる意識への影響

街中やSNSにあふれる広告を通じて刷り込まれる「美の基準」は、特にまだネットリテラシーが十分でない若い世代に、大きな影響を与えている可能性があります。実際に、それを示すデータも複数存在しています。

たとえば2022年にプラン ・ ユースグループが行った調査では、15〜25歳の若者のうち、女性の92.8%、男性の74.2%が容姿に悩んだことがあると回答しました。

特に女性では、56.2%が「SNSが容姿への関心のきっかけになった」とも答えており、見た目への不安が、日常的に触れるSNSでの広告やインフルエンサーの言動などから強く影響を受けていることがうかがえます。

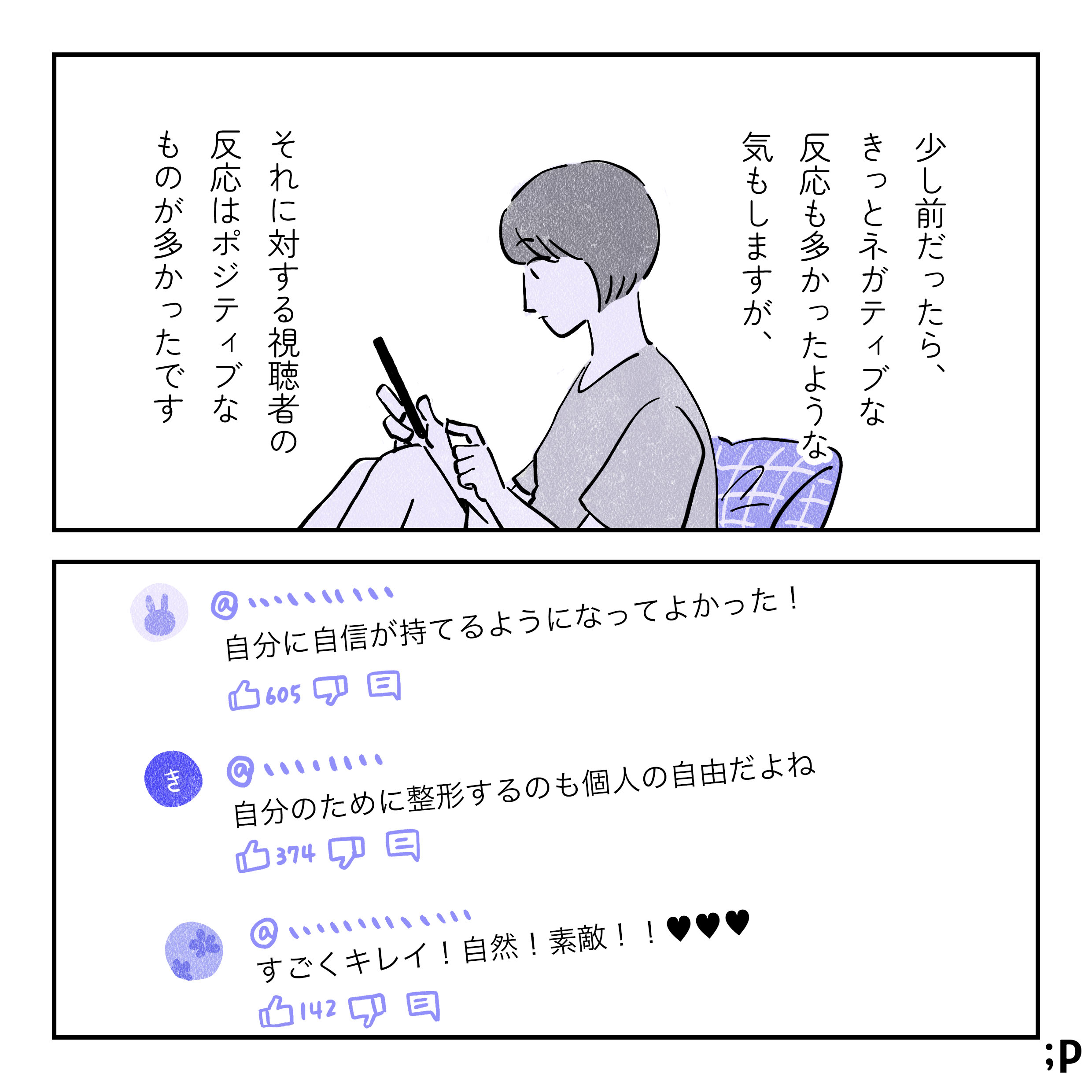

「きれいになること」をめぐる行動や選択が、本当に個人の意思だけで成り立っているのか。そのことについてあらためて問い直す必要性を感じさせられるデータではないでしょうか?

本当に自由に選べているのかな?その背景を疑うこと

一見「自分のための選択」に見えても、その背景には「誰かが決めた理想像に合わせたい」という思いがひそんでいるかもしれない。

そのことに気づいたとき、主人公は「これって本当に“自由な選択”なんだろうか」と立ち止まります。

マンガでも言われているとおり、整形を選ぶことそれ自体が悪いわけではありません。自分の身体や見た目についてどうするかは自分で決めることであり、他人がとやかく口出しをしていいことではありません。

しかし同時に、

「きれい」になることで、

・自己を肯定できるようになる

・魅力的な人間になれる

・人生を楽しめる

といった考え方が日常生活のあちこちに散りばめられ定着していくと、世の中の「きれい」に沿わない/沿おうとしない人々が、「怠惰」「努力していない」というようなレッテルを貼られやすくなってしまいます。

私たちが本当に必要としているのは、「きれいであること」を選ぶ自由と同時に「変わらない自分も悪くない」「他人の理想像に合わせなくてもいい」と思えるような社会なのではないでしょうか。

自由な選択とは、ただ「目の前の選択肢から選ぶこと」ではなく、「何がこの選択を形づくっているのか」を知り、そのルールを自分で疑うことから始まるのかもしれません。

さいごに

今回の記事では「きれいになることは個人の自由」という考えに違和感を抱く主人公のエピソードを通じて、その背景にあるルールや仕組みについて考えてみました。

個人の選択と、その背景にある問題をわけて考えることは簡単ではありませんが、なんとなく「当たり前」に思っていた見た目へのまなざしをこの機会にあらためて見直してみませんか?

パレットークの「あちゃこちゃらじお」第4回では、ルッキズムとコンプレックスについてもお話しています。あわせてご視聴ください。

参考

https://www.plan-international.jp/activity/advocacy/youth/pdf/0602_Youth_Report_01.pdf