「こうあるべき」ではなく「こうしたい」を大切に。女性部が目指す新しい地域活動

自治会の運営や地域の催し、防災訓練などで、男性は前に立ち、女性はサポートにまわる。

そんな光景を目にしたことはありませんか?

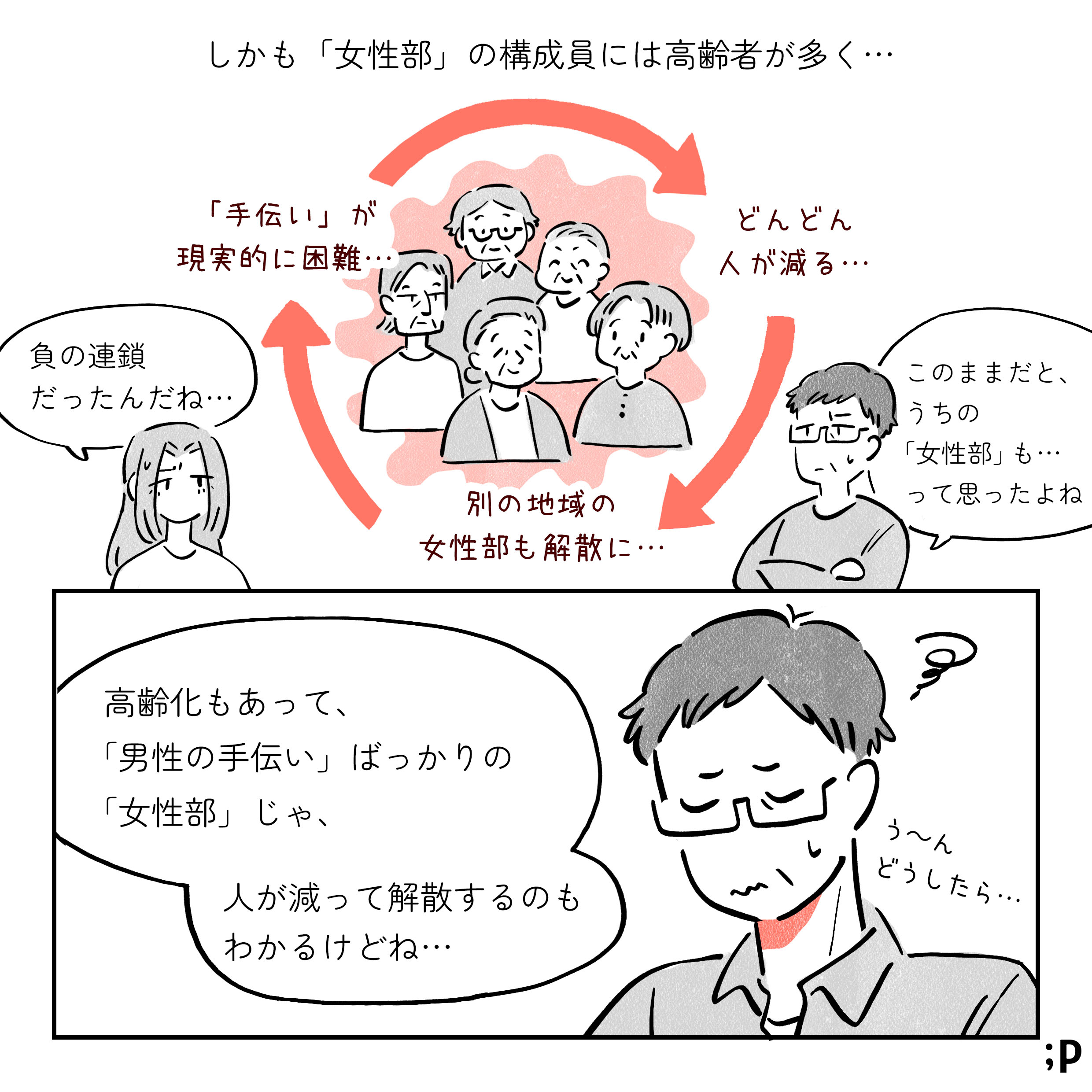

いまだに、意思決定をする役割が男性中心の地域が多く残り、女性部や婦人会は「縁の下の力持ち」としてケアの役割を担わされやすい状況にあります。

今回の記事では、そんな慣習にモヤモヤしながらも

「女性部自体をなくしてしまうより、変えていこう」

と立ち上がった、ある女性のストーリーを紹介します。

※Instagramに掲載した際、マンガ内のセリフに「SDGsは環境問題のみを扱い、ジェンダー平等は含まれない」と受け取れる表現がありました。実際には、ジェンダー平等はSDGsの重要な柱の一つであり、目標5にも明記されています。誤解を招く表現となったことをお詫びし、今後はより正確な表現に努めてまいります。

まだまだ男性中心的な自治会のあり方

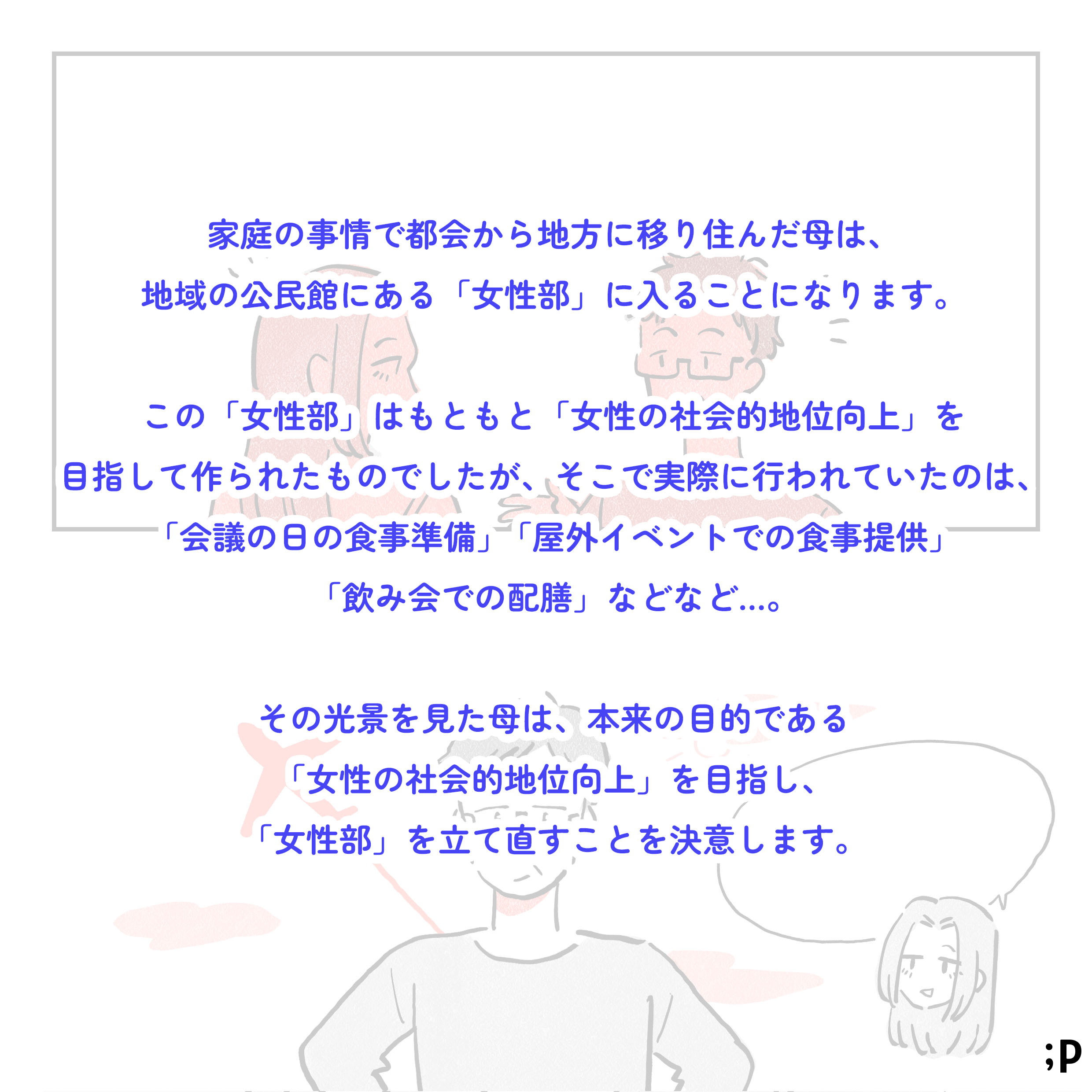

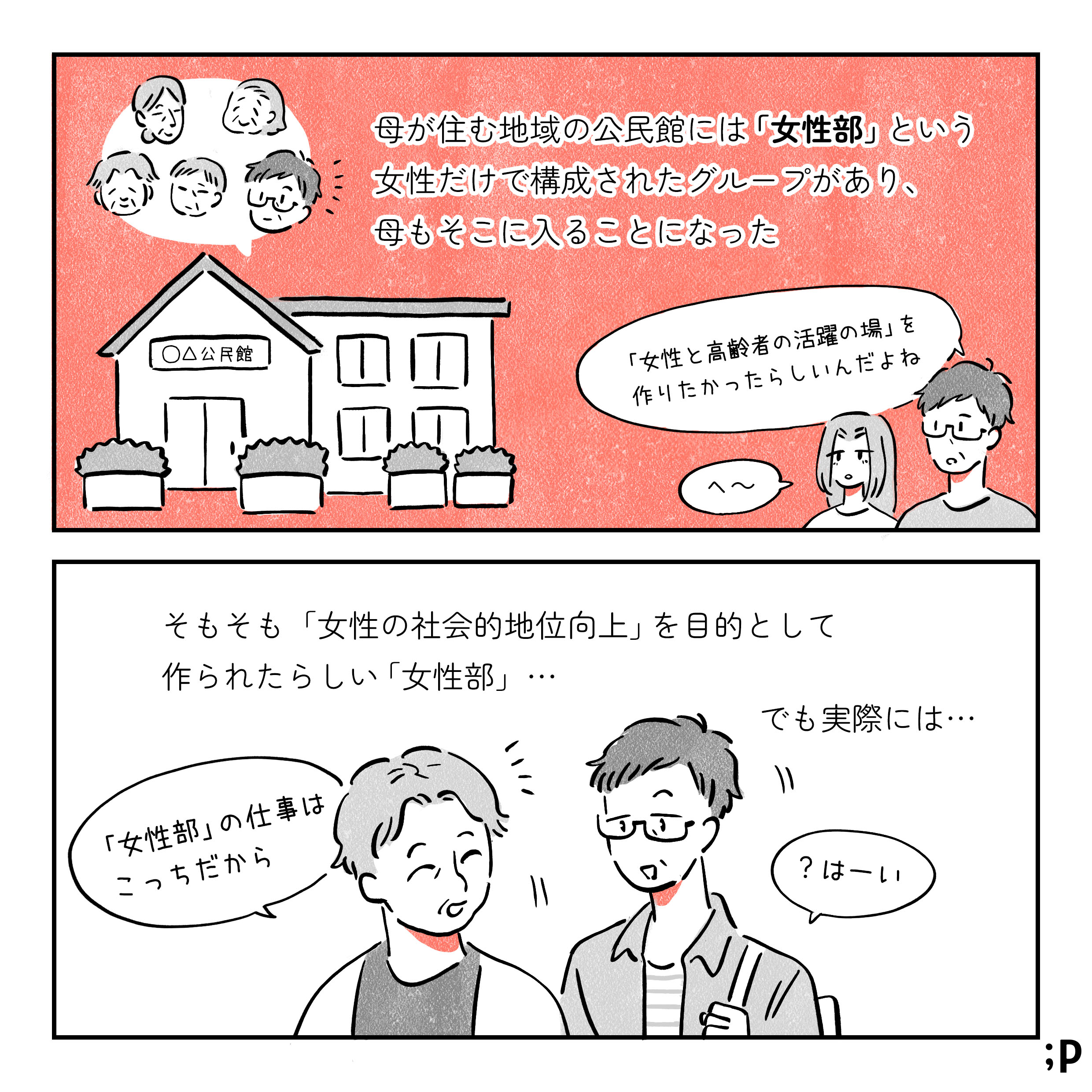

今回のエピソードで描かれるのは、地方への引っ越しをきっかけにその地域の「女性部」に参加することとなった、とある女性です。

もともとその女性部は、女性の社会参加を促すために設立されたものでした。しかし蓋を開けてみると、女性たちに任されていたのは…

「会議の日の食事準備」

「屋外イベントでの炊き出し」

「飲み会での配膳」

など、裏方の仕事ばかり。

このように女性に「サポート役」を任せる構造は、この体験談に限らず各地で起きていることです。

内閣府の2021年調査によると、全国の自治会長に占める女性の割合はわずか6.3%。また、地域活動におけるジェンダー平等について尋ねた調査では、回答者の47%が「男性の方が優遇されている」と答え、「平等」と答えた人の割合(40%)を上回ったといいます。

こうした偏りの原因には、「男性を基準」とした組織の仕組みや、女性の主体性を軽視するような価値観が挙げられます。

たとえば…

- 会合の時間が夕方〜夜に設定されていて、家庭の夕食準備と重なってしまう

- 「役員の妻」や「代理」としての参加が前提とされ、意見が尊重されにくい

- お茶くみや配膳など、「女性らしい」とされる役割を当然のように任される

- 会議で発言しても、女性であることを理由に煙たがられる

などなど…

このように、地域活動そのものが「男性が主役で、女性は補助」という考えに基づいて運営されていると、多くの女性が男性と対等に参加しづらい状況に置かれてしまうのです。

「女性はケア役割に向いている」って本当?

たしかに、今の中高年世代では家事や介護などのケア役割を女性が担っている家庭が多いことは事実です。

たとえば内閣府の調査(2016年)によれば、65歳以上の女性が家事・育児・介護に費やす時間は1日あたり3時間39分。その一方で、男性はわずか約65分にとどまっています。

しかしこれは「女性だから家事などに向いている」からなのでしょうか?

当然、家事や細かな作業が得意な男性もたくさんいますし、料理や子どもと関わることが苦手な女性もいますよね。つまり、性のあり方と得意・不得意が結びついているわけではなく、「この性別だからこうすべき」という考え方こそがこの役割分担のあり方の背景にあるのです。女性がケアの役割を担わされやすいのには、性別によって役割が固定されてきたという背景があるのです。

そんな根強い風潮に対して、もともと「女性部」や「婦人会」は、地域の意思決定の場が男性ばかりであることに対し、女性の声を反映させるための仕組みとして設けられた側面があったはず…。しかし、運営の仕組みそのものが男性中心のままだと、女性たちには家の中と同じようにケアやサポートの役割ばかりが押しつけられてしまうのです。

一人ひとりが「やりたい」形を大切に

女性部の実態を前に「このままではいけない」と感じた主人公は、女性部の設立当初の目的である「女性の社会的地位向上」に立ち返ることを決意します。

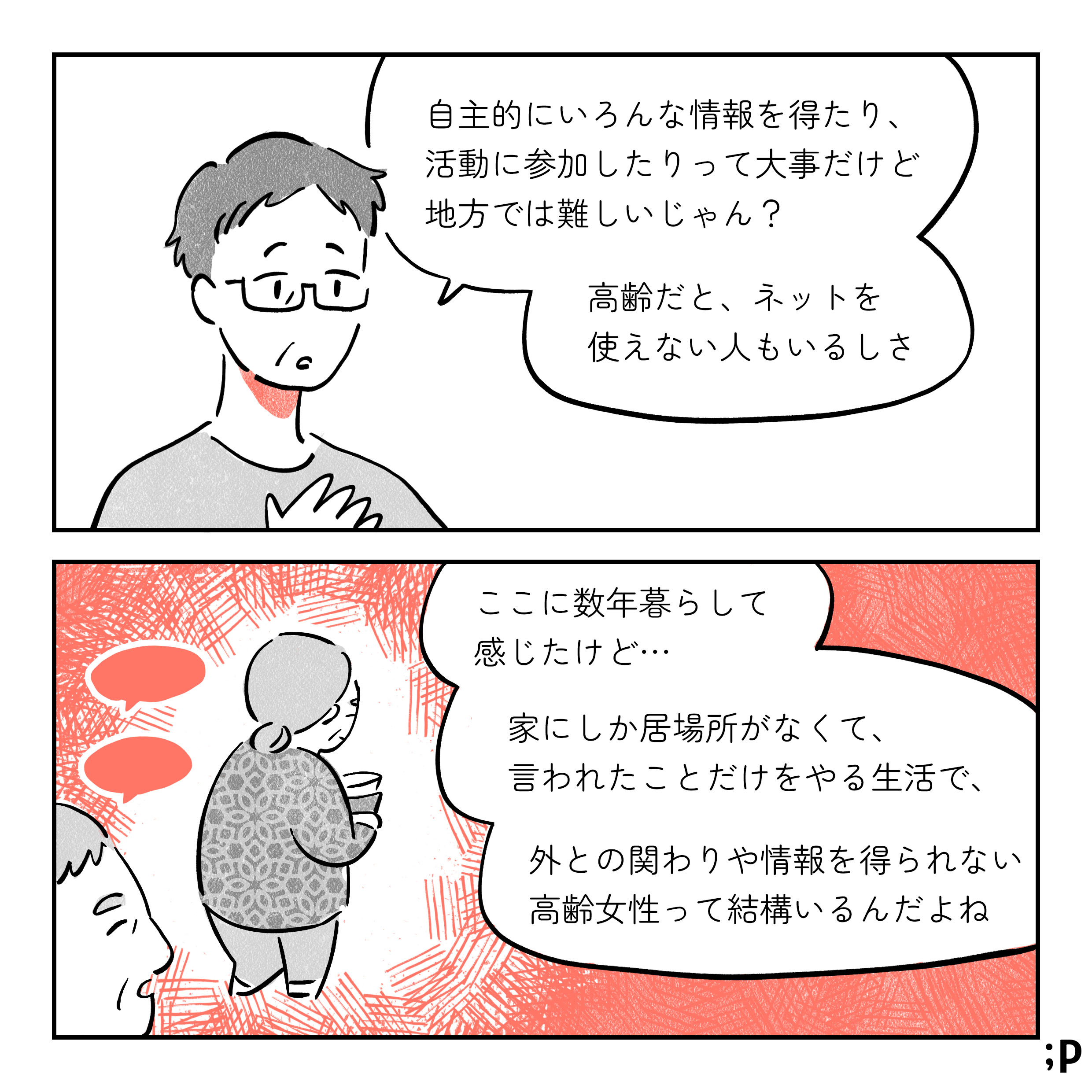

マンガの中でも描かれている通り、家事や育児、介護に追われ、社会参加の機会を得られない高齢女性は少なくありません。

たとえば、これまで男性の問題ととらえられがちだった「ひきこもり」についての最近の調査からは、40〜64歳のひきこもりに占める女性の割合が52.3%であることが明らかになり、注目を集めました。

この調査結果は、「女性だから」という理由で家のことを任されてきた結果、社会とのつながりを持ちにくくなっている女性たちの姿を浮き彫りにしています。だからこそ、地域のつながりの場となる女性部や婦人会のような組織は、本来とても大切な存在です。

でも、そこにもまだ「女性だから〇〇をすべき」という思い込みが残っているとしたら…?

性別にまつわる「こうあるべき」を前提に役割を決めるのではなく、一人ひとりが「やりたい」と思えることをやれる場所であることが大切なのではないでしょうか。

マンガの中で主人公は、女性部の仲間たちに「なにがしたいか」を丁寧に聞き取り、活動のあり方を少しずつ見直していきます。

炊き出しや配膳など、“女性部だからやるべき”とされてきた仕事は性別にかかわらず分担するよう提案し、その代わりに始めたのは、

- ゴキブリ団子や廃油石けん作り

- 認知症やエネルギー問題についての勉強会

- リサイクル工場の見学

- 地域の食品ロスに関する講座

など、高齢の女性でも無理なく参加でき、学びと交流が得られる活動でした。

「こうあるべき」ではなく、「こうしたい」に耳を傾けること。そして、それぞれが自分の意思で地域と関われる環境をととのえること。

そうした変化こそが、本当の意味での“女性の社会参加”に近づく一歩なのではないでしょうか。

さいごに

地域の中での「女性部」や「婦人会」は、長い歴史の中で女性たちの居場所や学びの場として大切な役割を果たしてきました。

しかしその一方で、性別に基づいた役割の固定や男性中心の組織運営により、女性の意見が届きにくい状況も依然として続いています。

大切なのは「今までこうだったから」と受け入れるのではなく、一人ひとりが自分らしく参加できる場をつくること。

そして、性別にまつわる「こうあるべき」にとらわれず、誰もが主体的に地域づくりに関われる社会を目指すことではないでしょうか。

今回紹介したエピソードのように、少しずつでも声を上げ、行動を起こす人が増えていくことで、地方自治の在り方も変わっていくはずです。

皆さんの身近な場所でも、「こうしたい」という思いを大切に、変化の一歩を踏み出してみませんか?

参考

https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r04/zentai/html/zuhyo/zuhyo03-03.html

https://survey.gov-online.go.jp/women_empowerment/202502/r06/r06-danjo/#sub8

https://www.khj-h.com/news/statement/8862/