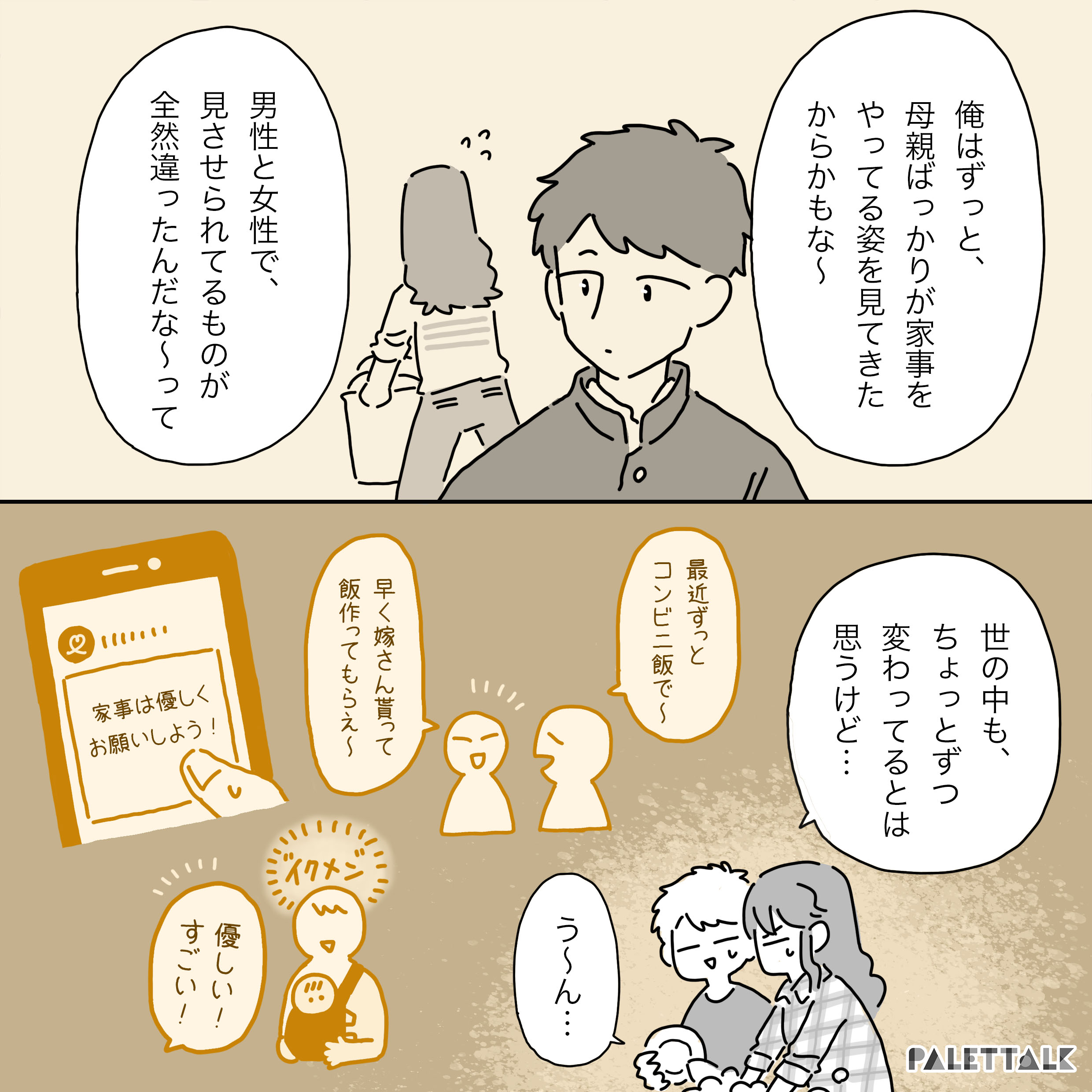

【マンガで解説】「彼に家事を頼むときは優しく」って本当?

皆さんは日頃、どのくらいの時間を家事に割いていますか?

年齢、職業、家族構成によって様々かと思いますが、日本社会には今も「女性が家事をするのが当たり前」という価値観が根強く残っており、共働きの夫婦間でも家事の時間が大きく異なることがわかっています。

異性カップルや夫婦間、親戚の集まりなどで、ふと気づくと「自然と」女性が家事をしている…。そんな状況を疑問に感じたことのある方も多いのではないでしょうか?

今回は、このような家事にまつわる固定観念について、マンガを通じて考えてみます。

「家事に向いている性別」なんてない

「夫婦」「家事分担」「コツ」などで検索すると、「夫がやる気を出せるように、妻が工夫しましょう」とアドバイスするような記事がヒットします。

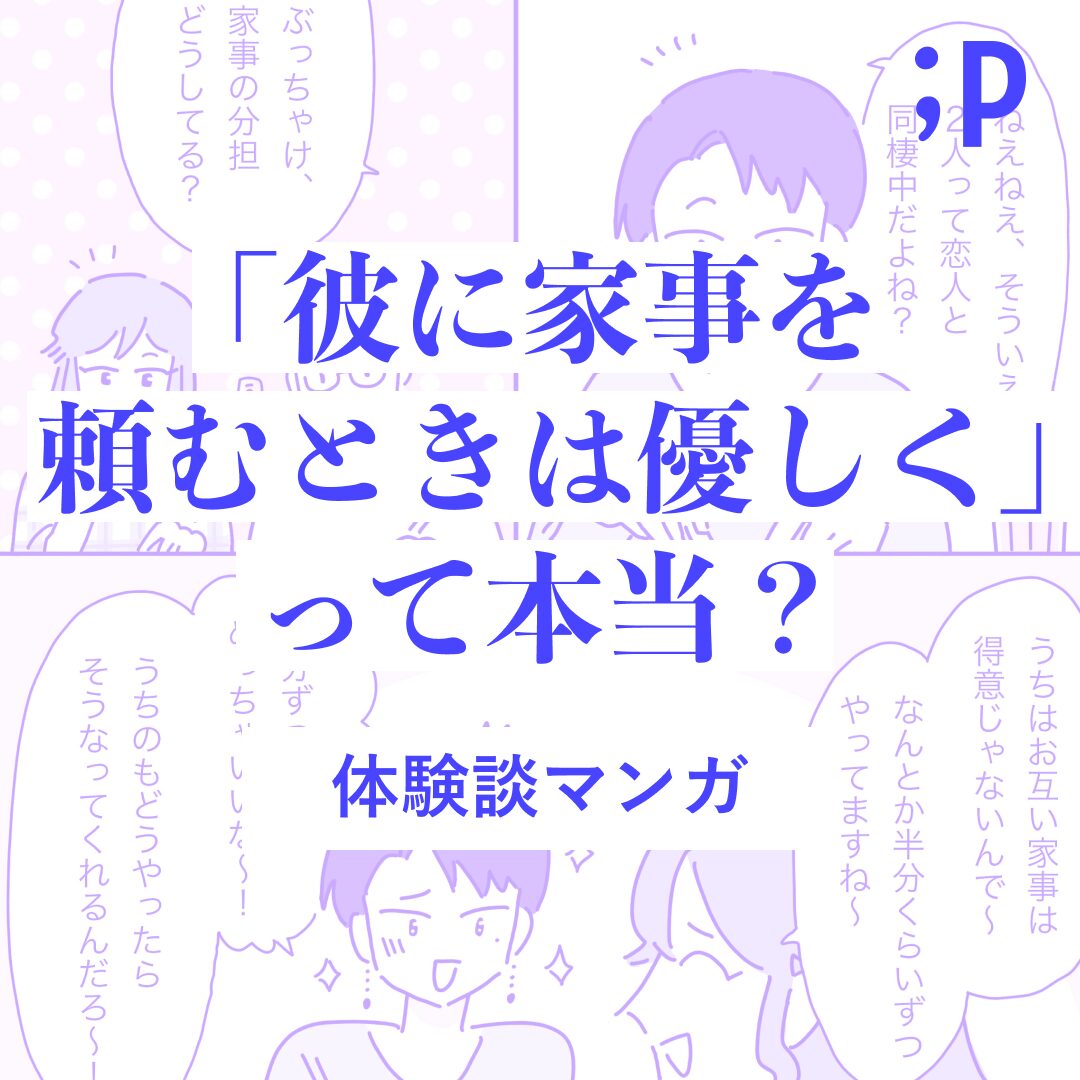

マンガでも出てきたように、「一緒に生活を成り立たせるための家事」としてではなく、あくまで男性は「手伝う側である」という意識が、まだまだ根強いことがうかがえますよね。

このような考え方を支える思い込みのひとつに、「女性は生まれつき細やかな仕事(家事や育児)が上手だから、女性が家事を担って当然なのだ」というようなものがあります。

すでにお気づきかもしれませんが、それって相当おかしな主張です。

家事が得意な男性もいますし、料理や片付け、子どもと触れ合うことが苦手な女性もいます。これは当たり前のことで、性別と得意・不得意の間に絶対的な関係はありません。

それにも関わらず、「女性であれば家事や育児が上手」という決めつけ、もっと言えば、細やかな仕事が不得意であったり、子どもが苦手だという女性に「女らしくない」「大人になれていない」との烙印を押すような風潮が、長い間放置されてきたのです。

「生まれつき」といった言葉を用い、得意・不得意などの特性を生まれた時に割り当てられた性別と結びつける行為は、多くの人に生きづらさを感じさせる原因になります。

女性がお膳立てするように促すアドバイスは、女性にとってはもちろん、男性にも失礼ですし、男女二元論に当てはまらない人たちの存在も無視してしまっています。

男性は稼いでいるから仕方ないの?

「女性は家事が得意」という思い込みに加えてもうひとつ、家事分担の不平等を支えているのが、「男性は働いて家族を養っているのだから、女性が家事をして当然だ」という考え方です。

家事を労働とみなし、「共同生活を送る一人ひとりが分担するべきだ」と声をあげると、「つべこべ言うなら家賃や食費諸々半分払ってみろ」といった意見が飛んできます。

しかし、このような言い分は、性別に関わらず労働の機会と賃金の平等が保証されている社会でしか通用しませんよね。

今の日本社会がそのような環境だと言えるでしょうか?残念ながら、答えは「NO」です。

男女雇用機会均等法が施行されてもうすぐ40年。共働きの夫婦も増えてきましたが、男女間の賃金には依然として大きな差があります。

2021年に実施された国税庁の調査によれば、男性の平均給与は545万円、女性は302万円であり、その差は歴然です。

また、男性では1年あたりの給与が400万円〜500万円の人が最も多いのに対し(17.5%)、女性では100万円〜200万円以下の人が最も多いこともわかっています(22.5%)。

このような賃金格差を考えれば、例えば「異性カップルのどちらかが育児のために休職/退職する」となった時、会社を辞めるのは「自然と」稼ぎの少ない女性のほうになることは目に見えています。

(この「自然と」というのは、一見そのように見えるというだけで、前述のような賃金格差や、「母親が子どもの面倒を見るべき」という規範など、様々な要因によって「そうせざるをえない状況」が作り出されているというのが現実です。)

それに加えて、暮らしが貨幣によってしか支えられない資本主義社会では、「稼ぎ」のない人は否応なく「稼ぎ」のある人に従わざるを得ません。

つまり、比較的収入の少ない、もしくは出産・育児に際して収入がゼロになった女性は、多くの場合「稼ぎ」の多い男性パートナーよりも力が弱い立場に置かれてしまうのです。

「もし夫と対立したら経済的援助を得られないかもしれない」「離婚したとしても生計が立てられない」と専業主婦の妻が考える時、そこに権力の不均衡があることは明らかですよね。

そのような個人ではどうにもならない構造の中で、「稼いでやっているのだから我慢しろ」とお金を「人質」にとるような発言をすることは、モラハラに該当します。

「男なら一家を養え」という規範が強いる労働の辛さについて意義を申し立てる相手は会社、そして社会であり、パートナーに同様の苦労を強いることは何の解決にもなりません。

このように、関係性の中にすでに存在する不均衡を無視した「家事を分担するなら支出も二等分」という主張には、現実的に無理があるのです。

家事は「家の中だけの問題」じゃない

上で触れたような賃金格差には、男性を基準に回っている労働市場のあり方が関係しています。

「女性は厳しい業務に耐えられないから」、「そのうち育休でいなくなるから」というようなステレオタイプによって、女性の採用・昇進は阻まれやすく、「男性が一家の大黒柱として稼ぐべき」という考えのもと、男性の方が給与の高い役職に就きやすいのです。

男性ならば厳しい業務を押し付けていいのかといえばそんなことはありませんし、育休の取得が女性だけに必要であるというのも偏見です。女性に対して差別的な組織の運営は、裏を返せば、男性に対するジェンダーハラスメントが蔓延していると考えることができます。

本来なら、性別にかかわらず育休が取りやすい体制を整えるべきですし、そもそも女性だからといって、必ずしも出産するとも限りません。

「家の中だけのこと」と思われがちな家事は、実は社会のあり方と強く結びついているのです。

また残念なことに、女性が職を得たとしても、家事労働の負担が女性に偏る傾向は改善されていないようです。

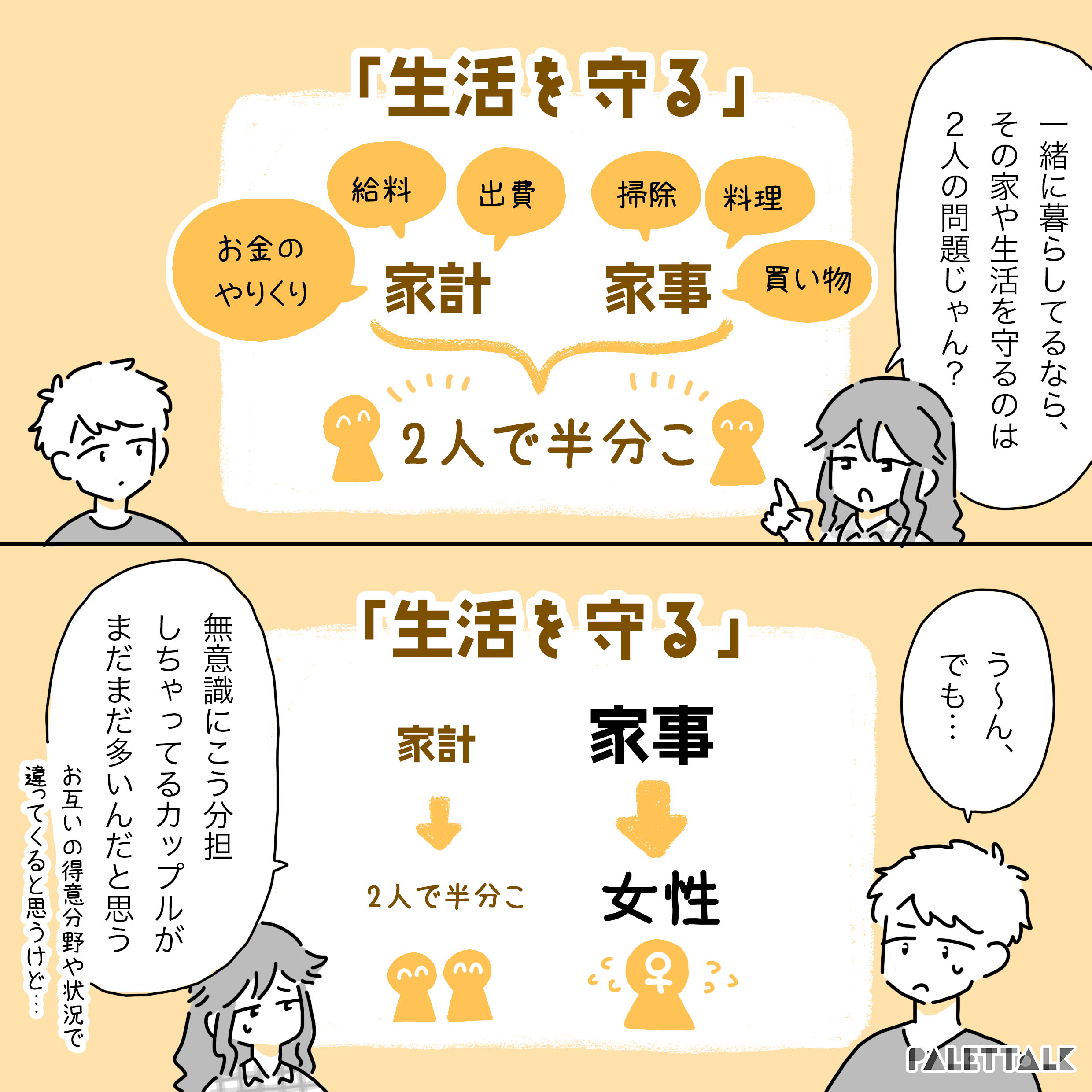

マンガでも紹介されていましたが、総務省によれば、共働きの夫婦が一週間のうちで家事に割く時間は、妻が4時間54分、夫は46分であることがわかっています。

働く女性の増加は、女性が「家の外」に出て男性と肩を並べて働けるようになったかのような印象を与えます。

しかし実際は「家族のために家事をしながら+外に出て働く」というように、女性が達成しなければいけない項目が増えているだけにすぎないのです。

「献身的な妻」であることと「労働力」を提供することとの両立を女性に強いるような規範は、同時に「やはり夫が一家を支えるべきだ」とのプレッシャーも強化してしまいます。

このような状況から脱するために、性別に関するステレオタイプと、それに基づく「こうあるべき」によって回る社会のあり方や組織の運営の仕方を、少しづつでも見直していくことが必要でしょう。

さいごに

今回の記事では、異性カップル間の家事分担についてのマンガを通して、家事、ジェンダー、労働の関わりについて考えてみました。

「家の外」で働き、お金が対価として支払われる労働に価値を置いて暮らしていると、「家の中」で行われる労働の大変さを見落としてしまいがちです。

加えて、生活空間の快適さを維持するために行われる家事には、それがきちんと遂行されていないときにしか大抵の場合目につかないという特徴があります。

例えば、着ようと思っていた服が洗濯されていなかったり、出しそびれたゴミ袋が家の隅に溜まり始めた時、家事は「やるべき(だったのに果たされなかった)こと」として、ようやくそれを担っていない人の目に映るのです。

ですから、マンガの中で主人公カップルが行っていたように家事リストを作るなど、共同生活に必要な家事を細かく可視化すると、便利かもしれません。

生活を共に守っていくために必要な家事を「見える化」し、「女性だから」「男性だから」のような理由ではなく、それぞれの得意・不得意に合わせて分担していくことができればよいのではないでしょうか。