女性の多様なあり方を見落とさないために知っておきたい「インターセクショナリティ」という視点

自分の「当たり前」が、他の誰かにとってもそうであるかのように振る舞ってしまった経験はありますか?

たとえば、

大学進学について親の支援を受けられる

恋人のことについて人前で堂々と話せる

書類などで「男・女」から選ぶことに抵抗がない

などなど…

ある人にとってはごく当たり前の事だからこそ、「必ずしも全員に当てはまるわけではない」と気づくことが難しいケースもあります。

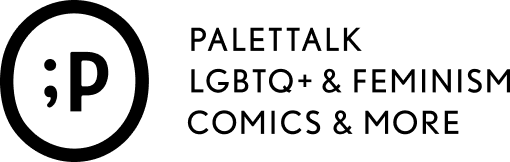

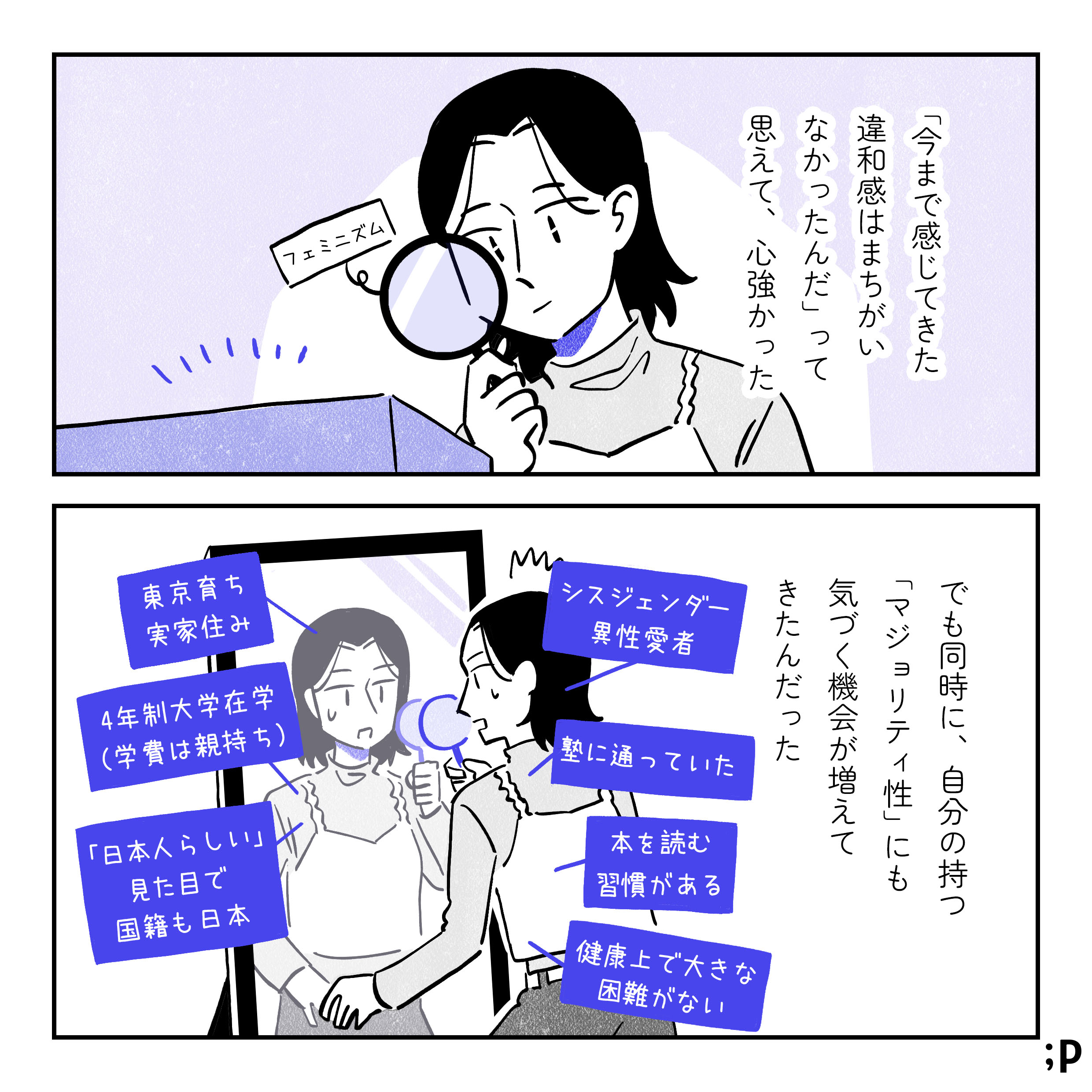

今回の記事では、自身のマジョリティ性と向き合う主人公の姿を描いたマンガを通じ、マジョリティ性がもたらす「特権」について、またフェミニズム運動の中でも重要とされる「インターセクショナリティ」について紹介していきます。

マジョリティ性がもたらす「特権」って?

「特権(Privilege)」とは、マジョリティとされる社会集団に属していることで努力せずに得られる優位性のことです。「努力せずに得られる」という点が重要で、「個人が何を成し遂げたのか」は関係ありません。

*マジョリティ(Majority)は「多数派」と訳され、単純に「人数が多い」という意味でも使われる単語ですが、ここでは強い発言力を持ち、社会的に優位な立場にある社会集団のことを意味します。

たとえば日本社会で暮らす上で「特権を持っている」とされる属性としては、以下のようなものが挙げられます。

- 異性愛者

- 男性

- シスジェンダー

- 「日本人的」な見た目

- 障害がない

- 親が高学歴

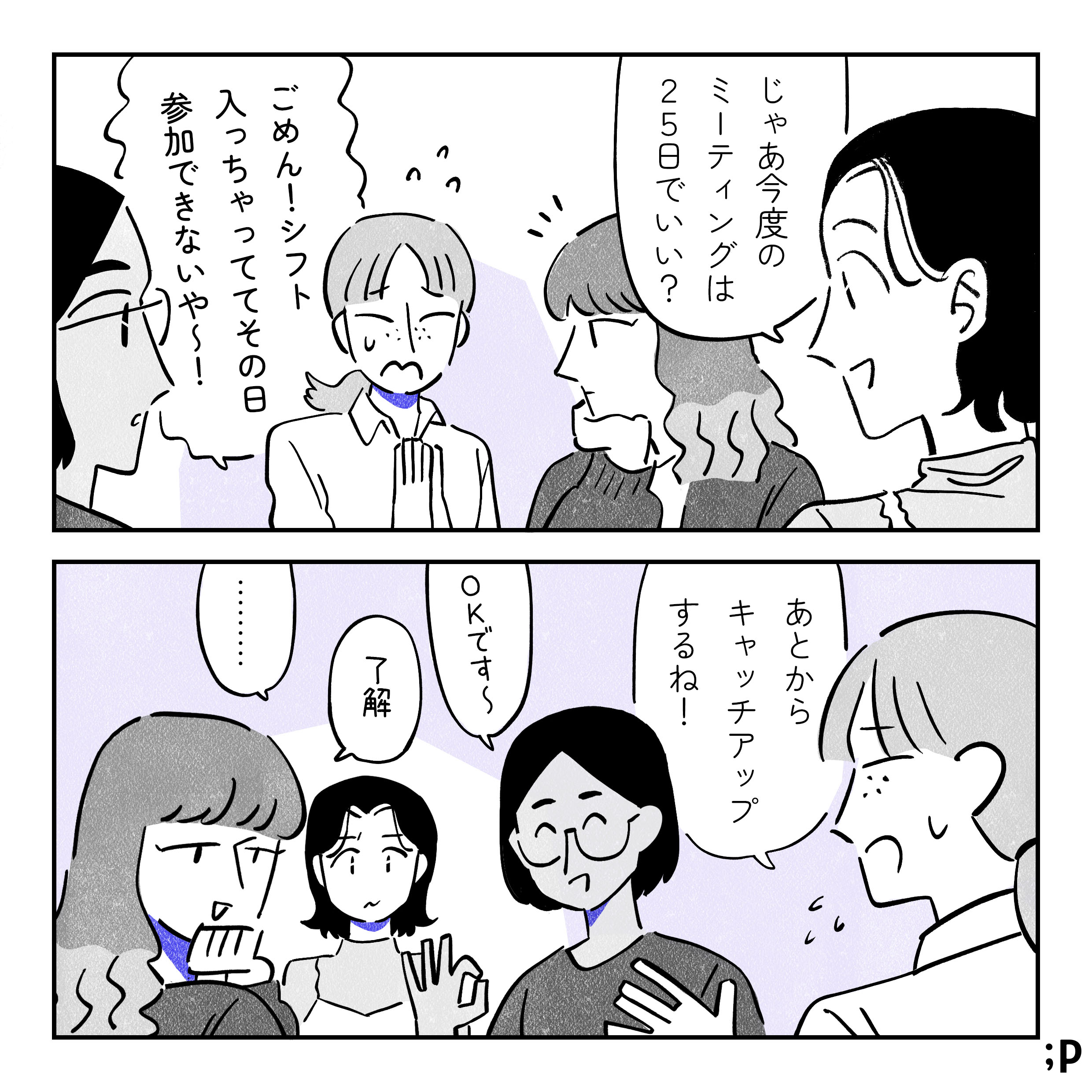

今回のマンガは主人公であるサオリが、友人マキの経済的な状況を知ったことをきっかけに、自身の持つマジョリティ性を自覚するという内容でした。

フェミニズムを学んでいても、なかなか自分のマジョリティ性に気づくのが難しいと感じているのはサオリだけではないはずです。

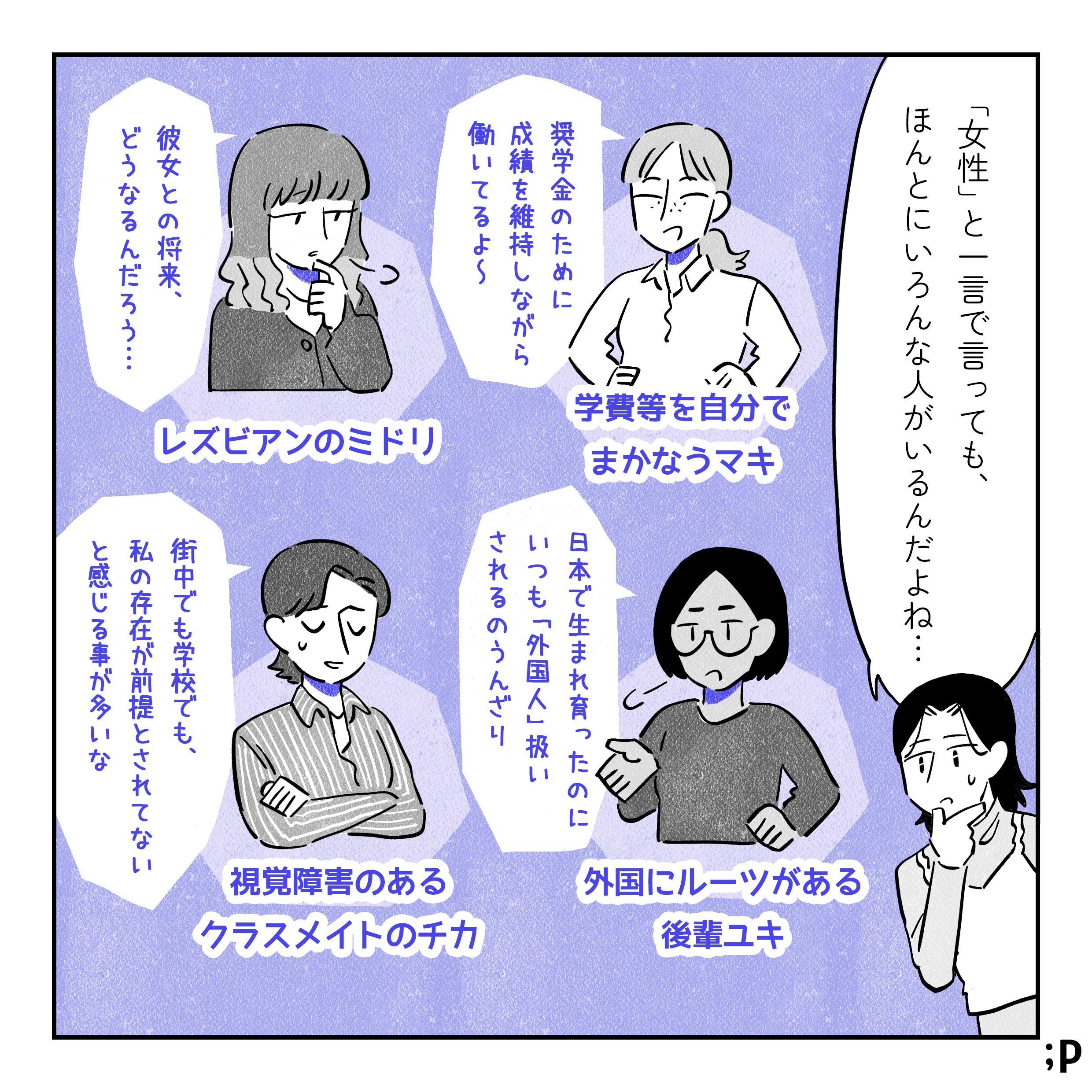

ただしマンガの中でも描かれているように、何らかのマジョリティ性を持っているからといって、その人が「一切差別を経験せずに生きていける」というわけではありません。あるマジョリティ性を持つ人が、同時に他のマイノリティ性をあわせ持つ場合も多くあります。

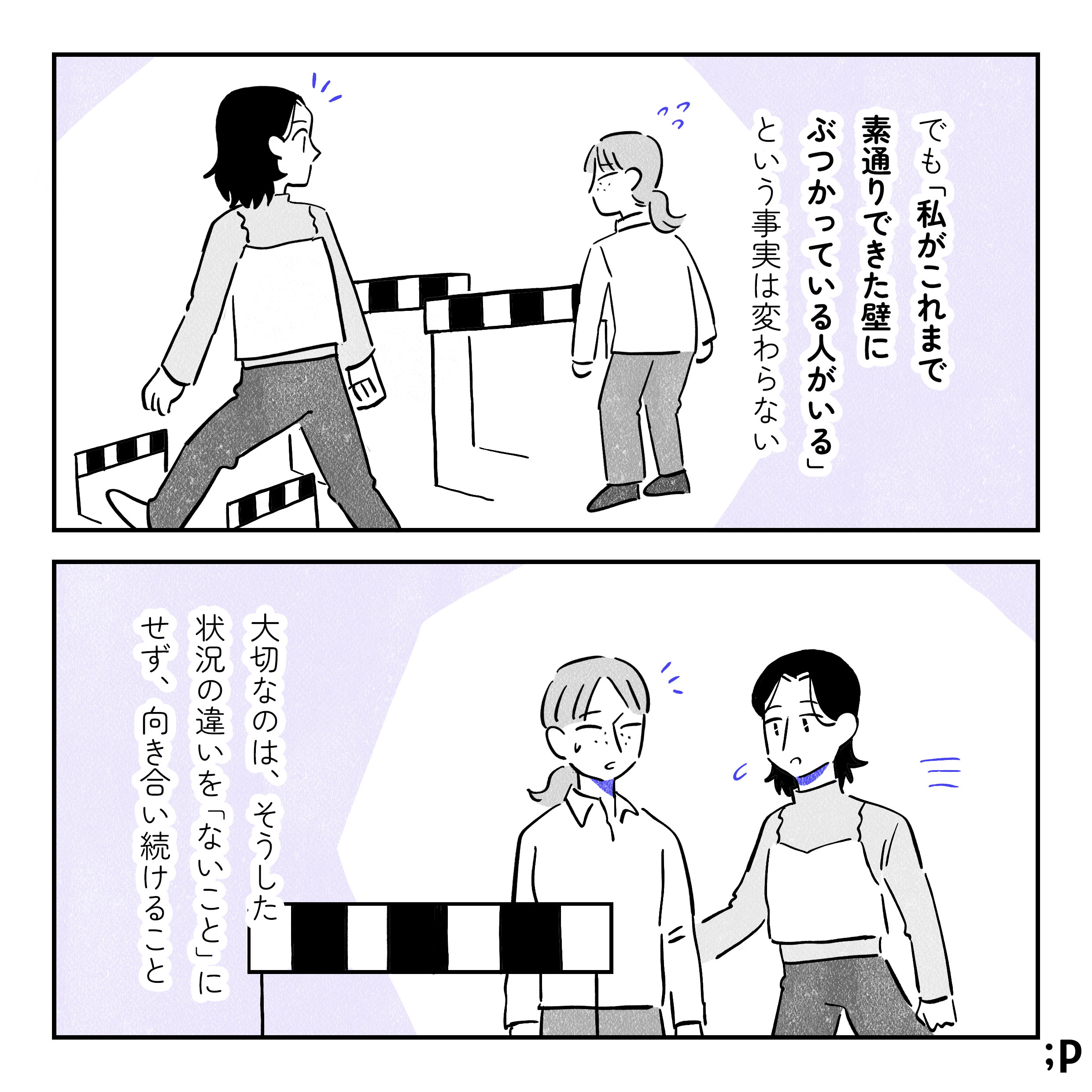

このように複雑に絡み合う差別や排除と向き合うために重要なのが「インターセクショナリティ(Intersectionality)」という概念です。

ブラック・フェミニズムから生まれた「インターセクショナリティ(交差性)」

インターセクショナリティとは、黒人弁護士で社会運動家のキンバリー・クレンショーによって提唱された言葉で、さまざまな属性(ジェンダー、セクシュアリティ、人種、階級、国籍、年齢、障害など)に対する差別や抑圧の構造が、それぞれ独立してではなく、お互いに影響し合いながら1人ひとりの経験を形作っていることを示す概念です。

クレンショーは1989年に発表した『人種と性の交差点を脱周縁化する*』という論文の中で、黒人女性が経験する差別や抑圧について「黒人差別+女性差別」というように単なる属性の足し算で理解するのではなく、「黒人女性」というインターセクショナルな経験として捉える必要があると主張しました。

この概念は第3波フェミニズムから強調されるようになり、第4波フェミニズムでさらに広く使われるようになったため「最近できた考え方」と思われるかもしれません。

しかし、クレンショーが「インターセクショナリティ」という名前をつける以前から、ブラック・フェミニストたちはこうした差別の交差性についてそれぞれの言葉で語っていました。

そしてその後もフェミニスト理論家のベル・フックスなどによって発展したこの概念は、現代の私たちを取り巻く構造を理解するために欠かせないものとして知られています。

「女性」のなかの多様なあり方を見落とさないために

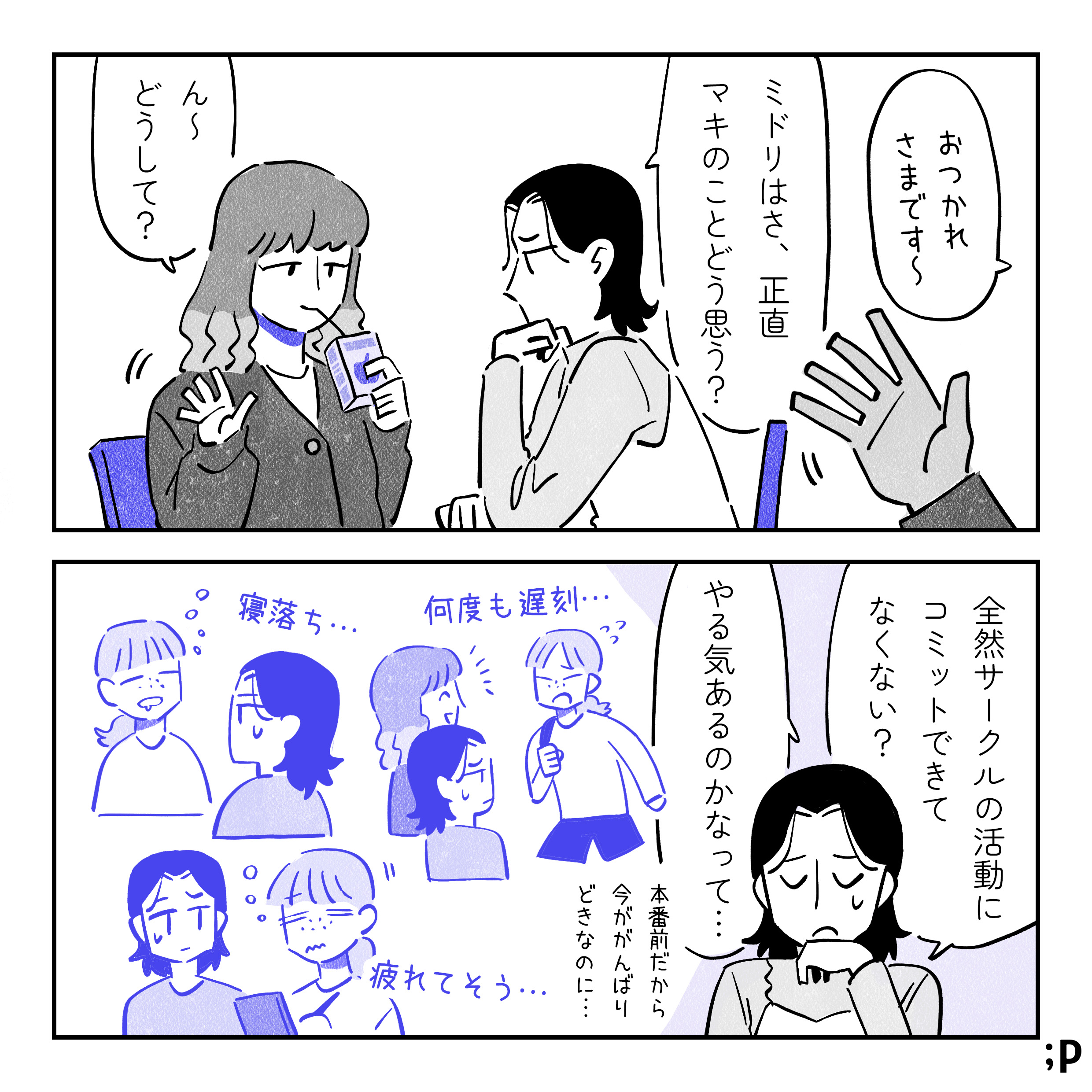

マンガでも触れられていたように、「女性」と一言で言ってもその経験は本当に多様です。

そのことを忘れてフェミニズムを語ろうとすると、「女性」に含まれる様々なあり方、特に性別だけではないマイノリティ性をあわせ持つ女性たちの存在を覆い隠し、時には排除してしまいかねません。

たとえば「 “女性”の地位向上もまだまだなのに」という理由でLGBTQ+当事者の声を無視しようとする主張は、残念ながら最近でも見受けられますが、こうした発言は「LGBTQ+当事者であり、女性である」という人の存在をないことにしていまっています。

またそもそも家父長制は、女性差別や同性愛嫌悪などの差別的な構造が互いに影響し合いながら強化/維持されています。その1つひとつの要素をきちんと把握し、理解していくことが、あらゆる差別や抑圧を解消していく上で重要なのです。

さいごに

本記事では、マジョリティ性がもたらす「特権」について、またフェミニズムの中で発展したインターセクショナリティという概念について解説しました。

インターセクショナルな視点を持つことは、自分自身の特権に気づき、そしてその特権とどのように向き合っていくかを考えるきっかけになります。

5月17日は国際反ホモフォビア・バイフォビア・インターセックス差別・トランスフォビアの日。頭文字をとってIDAHOBIT、また日本語では「多様な性にYESの日」とも呼ばれ、さまざまな性のあり方を持つすべての人々が経験する暴力や差別への認識を広め、関心を高めるための日とされています。

この「多様な性にYESの日(IDAHOBIT)」に向け、パレットークでは2週間にわたり、マジョリティ性や「特権」について考えるコンテンツを発信していきます。

この機会に自分が持っているかもしれない「特権」について、改めて考えてみませんか?

*Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics

参考

- https://www.jinken-net.com/close-up/20200701_1908.html

- https://www.unwomen.org/sites/default/files/2022-01/Intersectionality-resource-guide-and-toolkit-en.pdf

- https://www.nps.gov/articles/sojourner-truth.htm

- Kimberlé W. Crenshaw, 1989, “Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics,” University of Chicago Legal Forum, 1: 139-167.